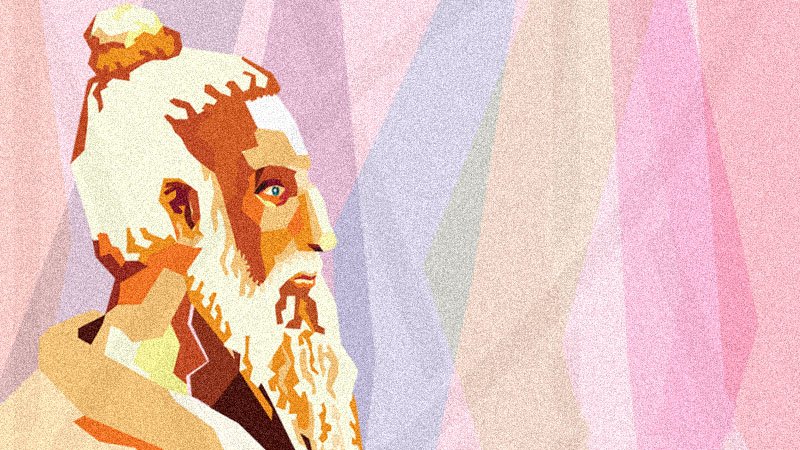

লালন সমগ্র এর ভূমিকা – নিয়ে আজকের আয়োজন। লালন (১৭ অক্টোবর ১৭৭৪ – ১৭ অক্টোবর ১৮৯০) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালি; যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

তিনি একাধারে একজন আধ্যাত্মিক ফকির সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। লালনকে বাউল গানের অগ্রদূতদের অন্যতম একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তার গান উনিশ শতকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

Table of Contents

লালন সমগ্র এর ভূমিকা

লোকায়ত বাঙালির মরমী সাধনার ধারা বহু যুগ ধরে বাংলার বুকে বহমান। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সূত্রে প্রথম এই সহজ-সাধনের রূপ-স্বরূপের কথা জানা যায় । হয়তো তার আগেও এদেশে লৌকিক গুহ্য সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইতিহাসে তার সাক্ষ্য মেলে না।

২.

এই লৌকিক সাধনার ধারায় বাউল-মতবাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। বাংলার বাউল- ধর্মের উদ্ভব মধ্যযুগে। তবে এর কাল-নির্ণয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, ‘আনুমানিক ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বাউলধর্ম এক পূর্ণরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়।” ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ধারণা, “বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কি ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকির হইতে।”

এ-বিষয়ে আহমদ শরীফের অভিমত, ‘মোটামুটিভাবে সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউলমতের উন্মেষ। তবে এ-সব মত পর্যালোচনা করে ধারণা করা যায় যে, বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বাউলধর্ম তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে। বিভিন্ন ধর্ম ও সাধনার প্রয়োজনীয় নির্যাস নিয়ে বাউল মতবাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি।

তাত্ত্বিক আলোচনার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে তাই সাধারণভাবে বলা যায়, প্রধানত বৌদ্ধ সহজিয়া মত, ইসলামি সুফিবাদ ও বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বাউলধর্ম। মুসলমান ফকির সম্প্রদায়কেই বাউলসাধনার আদি প্রবর্তক বলে মনে করা হয় । বাউলের সাধনায় যোগ, তন্ত্র, মৈথুন ও লৌকিক সহজসাধনার ধারা এসে মিলেছে। ১৬২৫-৭৫ সালকে মোটামুটি বাউলধর্মের উদ্ভবকাল ধরা হলেও এই সময়ের বাউলগানের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

এমন কী উনিশ শতকের আগের কোনো প্রামাণ্য বাউলগানও সংগৃহীত হয় নি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, ১৬৫০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পৌনে তিনশো বছর বাউলগানের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতির শেষ অবস্থাকাল।” অপরদিকে আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন, …. উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ।” লালন তাঁর অতুলনীয় সঙ্গীত-প্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে বাউলগানের একটি স্বতন্ত্র ঘরানা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাউলের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতে লালনের গানই প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত। লালনকেই তাই বাউলগানের মহত্তম জনক ও বাউলসাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে চিহ্নিত করা চলে ।

৩.

লালনের সঙ্গীত, সাধনা ও দর্শন লৌকিক জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষিত নাগরিক বিদ্বজ্জনকেও স্পর্শ ও প্রাণিত করেছে । এই কালোত্তীর্ণ অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা তাঁর স্বকালেই লোকপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সমাজমনস্কতা ও মানব- মহিমাবোধ তাঁর বাউল-চরিত্রে একটি দুর্লভ ও অভিনব মাত্রা যুক্ত করেছিল । বৃহত্তর বাংলার গ্রামীণ জীবনে তিনি একটি জাগরণ এনেছিলেন-জনচিত্তে জাগিয়েছিলেন ব্যাপক সাড়া। গ্রামীণ বাংলার এই প্রাণপুরুষের ভূমিকাকে অনেকক্ষেত্রে কেউ কেউ বাংলার নাগরিক সমাজে নবজাগরণের ঋত্বিক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন।

লালনের প্রধান পরিচয় তাঁর গানে-আর সেই গানই তাঁকে দুই শতাব্দী বাঁচিয়ে- জাগিয়ে রেখেছে। বাংলার অপর কোনো মরমীসাধক বা লোককবিই লালনের মতো এমন বিপুল পরিচিতি, ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা ও অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হন নি। তাঁর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার পরিধি আজ দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বের ভূগোলকে স্পর্শ করেছে। তাঁর প্রতি আন্তর্জাতিক-মনোযোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বহির্বিশ্বে লালন বাংলাদেশ ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতিনিধি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে গৃহীত হবেন সে সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

8.

এই আত্মনিমগ্ন সংসার-নির্লিপ্ত সাধকের জীবন-কাহিনী রহস্যাবৃত। তাঁর জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। লালন নিজেও তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে নীরব ও নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁর জীবনীর প্রামাণ্য উপকরণ ও প্রাচীন বিবরণও অতি দুর্লভ। ‘হিতকরী’ (১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০) পত্রিকার নিবন্ধ, সরলা দেবীর প্রবন্ধ (‘ভারতী’, ভাদ্র ১৩০২), মৌলবী আবদুল ওয়ালীর প্রবন্ধ

(‘Journal of the Anthropological Society of Bombay’, Vol. V, No. 4; 1900), বসন্তকুমার পালের প্রবন্ধ (‘প্রবাসী’ : শ্রাবণ ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৫) ও বই (‘মহাত্মা লালন ফকির’, ১৩৬২) এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ‘হারামণি’ (২য় খণ্ড : ১৯৪২, ৪র্থ খণ্ড : ১৯৫৯, ৭ম খণ্ড : ১৩৭১) গ্রন্থে লালন-সম্পর্কিত কিছু নির্ভরযোগ্য উপকরণ পাওয়া যায়, যার সাহায্যে লালনজীবনীর একটি কাঠামো নির্মাণ সম্ভব।

অবশ্য এই প্রয়াস যে সঙ্গত কারণেই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, তা বলাই বাহুল্য। লালনের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না বলে লালন-সন্ধানীদের অনেকক্ষেত্রেই জনশ্রুতি বা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় । প্রচলিত মতে, লালন সাঁই ১৭৭৪ সালে সেই সময়ের নদীয়া জেলার অধীন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে (চাপড়া গ্রামসংলগ্ন) জন্মগ্রহণ করেন।

হিন্দু কায়স্থ পরিবারের সন্তান লালনের জনক- জননীর নাম যথাক্রমে মাধব কর ও পদ্মাবতী। জানা যায় লালন পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে নিম্নস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারেন নি । চাপড়ার ভৌমিক-পরিবার তাঁর মাতামহ- বংশ। সেকালে চাপড়া-ভাঁড়ারা গ্রাম ছিল লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। বাউলসঙ্গীত-কবিগান-হরিকীর্তনসহ নানা লোকসঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ও চল ছিল এইসব গ্রামে ।

এই গ্রামীণ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিবেশেই লালনের জন্ম । লালন বাল্যকাল থেকেই ধর্মপরায়ণ ও গীতবাদ্যপ্রিয় ছিলেন। তাই কীর্তন- কবিগানের আসরে লালনের বিশেষ কদর ছিল। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অল্প বয়সেই তাঁর ওপর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। ইতোমধ্যে তাঁর বিবাহও হয়। সাংসারিক চিন্তা ও আত্মীয়বর্গের বৈরিতা তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে তোলে।

জ্ঞাতি- কুটুম্বদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ভদ্রাসন ত্যাগ করে লালন তাঁর মা ও স্ত্রীকে নিয়ে ভাঁড়ারা গ্রামের অভ্যন্তরেই দাসপাড়ায় স্বতন্ত্রভাবে বসবাস শুরু করেন। এই দাসপাড়ারই বাসিন্দা প্রতিবেশী বাউলদাস ও অন্যান্য সঙ্গীসহ লালন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গঙ্গাস্নানে যান। কেউ কেউ অবশ্য নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান বা তীর্থভ্রমণের কথাও বলে থাকেন । হিন্দুতীর্থ শ্রীক্ষেত্র গমন সম্পর্কেও একটি মত প্রচলিত আছে ।

যাই হোক, তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নান সেরে গৃহে ফেরার পথে লালন গুরুতর বসন্তরোগে আক্রান্ত হন । রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন । সহযাত্রীরা লালনকে মৃত মনে করে এই সংক্রামক রোগের ভয়ে অতি দ্রুত কোনো রকমে মুখাগ্নি করে তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করে। মতান্তরে সঙ্গীরা তাঁকে অন্তর্জলি করে। তারপর তারা ভাঁড়ারায় ফিরে গিয়ে লালনের মা ও স্ত্রীর নিকটে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানায় । সকলেই তখন বিধির নির্বন্ধ হিসেবে লালনের দুর্ভাগ্যজনক অকালমৃত্যু স্বীকার করে নেয় ।

এদিকে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভেড়ে। একজন তন্তুবায় মুসলিম রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিজগৃহে নিয়ে যান। এই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন রোগমুক্ত হন। কিন্তু বসন্তরোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয় ।

আরোগ্যলাভের পর লালন ভাঁড়ারায় নিজ গৃহে ফিরে যান। তাঁর আকস্মিক ও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে তাঁর মা ও স্ত্রী যুগপৎ আনন্দ-বেদনা-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু গ্রামের ধর্মগুরু, সমাজপতি ও আত্মীয়স্বজন মুসলমানের গৃহে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে এবং পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় । সমাজ ও স্বজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করেন।

এই ঘটনায় সমাজ-সংসার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্ম সম্পর্কে স্বভাবতই লালন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয় । সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কুল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র ক্ষোভ, অসন্তোষ ও নির্লিপ্ততা ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে ।

গৃহত্যাগের সময় লালনের স্ত্রী তাঁর অনুগামিনী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ- সংসার অনুকূল না হওয়ায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয় নি। এর কয়েক বছর পরেই সংসারে উপেক্ষিতা লালনের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

এরপর লালনের নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ জননী ভেকাশ্রিতা হয়ে ভাঁড়ারার বৈরাগী শুম্ভ মিত্রের আখড়ায় জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এই আখড়াতেই তাঁর মৃত্যু হলে ‘ছেউড়িয়া আখড়া হইতে আহার্য্যসামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী স্বীয় জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করান।”

লালন তাঁর যৌবনের মধ্যভাগে গৃহত্যাগ করেন । সমাজ-সংসার-বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউলগুরুর সান্নিধ্যে এসে । লালন এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল-১ [-মতবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেন। স্বধর্ম ত্যাগের পেছনে স্বজন-স্বজাতির হৃদয়হীন আচরণ, সংস্কারশাসিত জাতপাত ও ছুঁৎমার্গ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নির্মম অভিজ্ঞতা এবং হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাহীনতা হয়তো কাজ করেছিল। বাউল-মতবাদে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন।

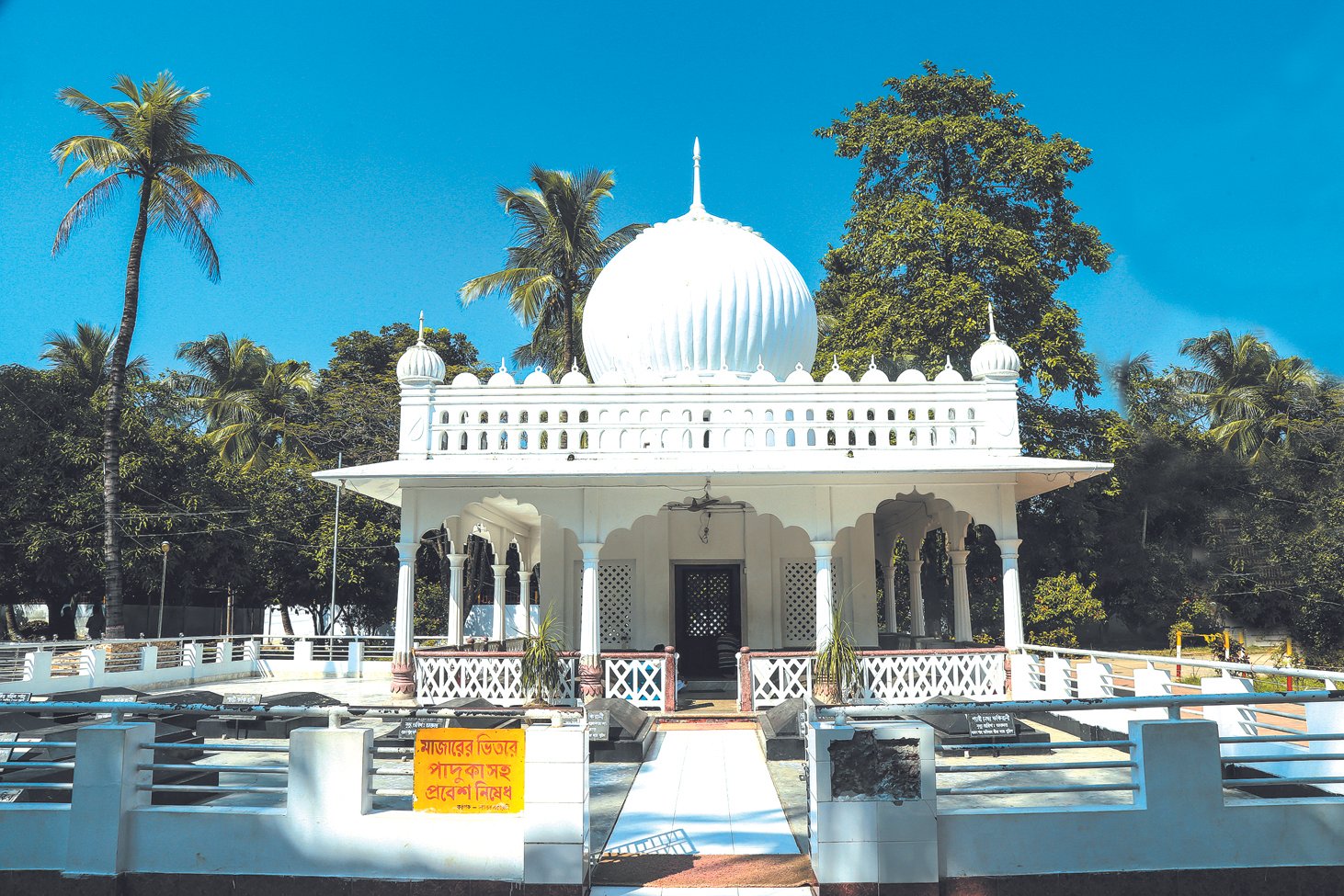

বাউলের সাধনজীবনে প্রবেশের পর গুরুর নির্দেশে লালন কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে এসে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ আখড়া স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি ‘ছেঁউড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটি আম্রবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন। পরে স্থানীয় কারিকর-সম্প্রদায়ের উদার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেন। এঁদের দানে-অনুদানেই গড়ে ওঠে ছেঁউড়িয়ার আখড়া ।

ছেঁউড়িয়া- অঞ্চল কারিকর-প্রধান। এই গ্রামের অধিবাসী, বিশেষ করে কারিকর-সম্প্রদায়, লালনকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। প্রায় প্রতিটি কারিকর পরিবারেই লালনের শিষ্য-ভক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এঁদের আন্তরিক সহযোগিতাই লালনের প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল।

অল্পদিনেই লালনের প্রভাব ও পরিচিতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে তিনি লোকায়ত বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউলগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এ-সম্পর্কে জানা যায় :

….সেই সময় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। অল্পসংখ্যক হিন্দু-সমাজের তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল । একসময় এই মধ্যবঙ্গে এই ‘নেড়ার ফকিরদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল ।

…লালনের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে এই মতের দু’চারজন গুরুর উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু লালনই ছিলেন এ অঞ্চলে এই মতবাদের একজন শক্তিশালী আদিগুরু ও প্রচারক।

‘হিতকরী’ পত্রিকা ও অন্যান্য আলোচক-গবেষকের রচনায় লালনের উপরিউক্ত জীবন-কাহিনীর কমবেশি সমর্থন মেলে। এঁদের রচনা থেকে অন্তত কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় :

ক. লালনের জন্ম ভাঁড়ারায়,

খ. লালন হিন্দু-কুলোদ্ভব,

গ. লালন স্বধর্ম ত্যাগ করেন,

ঘ. তীর্থভ্রমণ বা গঙ্গাস্নানে গিয়ে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং এরপর সাধনজীবনের অনুকূলে তাঁর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আসে।

৫.

লালনের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ করে জন্মস্থান ও ধর্মগত জাতি-পরিচয় নিয়ে পূর্বোক্ত মতের বিরোধী একটি ভিন্ন ধারণাও প্রচলিত আছে। মৌলবী আবদুল ওয়ালী তাঁর এক প্রবন্ধে লালনের জন্ম যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে বলে উল্লেখ করেন। তবে ওয়ালী সাহেব লালনের ধর্মপরিচয় প্রসঙ্গে তাঁকে ‘known as Kayastha’ বলে অভিহিত করেছেন।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর ‘ব্রহ্মাণ্ডবেদ’-এর দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যায় যোগতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে এক উপ-পাদটীকায় লালনকে মুসলমান কুলোদ্ভব ‘পরমভক্ত যোগী’ এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁইকে ‘সিদ্ধযোগী’ বলে উল্লেখ করেছেন।”

এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ মাসিক ‘মোহাম্মদী’ (আষাঢ় ১৩৪৮)-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (‘লালন ফকির হিন্দু না মুসলমান?’) লালনকে যশোর জেলার ফুলবাড়ি গ্রামের এক মুসলমান তন্তুবায় পরিবারের সন্তান বলে ধারণা করেছেন। হরিশপুরনিবাসী সাধককবি পাঞ্জ শাহের পুত্র খোন্দকার রফিউদ্দীনও লালন মুসলিম-সন্ততি ও তাঁর জন্ম হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে বলে মত পোষণ করেন। এই মতকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ‘বিশ্বাসযোগ্য নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।

এদিকে লালনের সংজ্ঞাহীন দেহ নদীতে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে ভেড়ে। একজন তন্তুবায় মুসলিম রমণী জল নিতে এসে মুমূর্ষু লালনকে দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিজগৃহে নিয়ে যান। এই রমণীর আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষায় লালন রোগমুক্ত হন। কিন্তু বসন্তরোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়। আরোগ্যলাভের পর লালন ভাঁড়ারায় নিজ গৃহে ফিরে যান। তাঁর আকস্মিক ও অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে তাঁর মা ও স্ত্রী যুগপৎ আনন্দ-বেদনা-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

কিন্তু গ্রামের ধর্মগুরু, সমাজপতি ও আত্মীয়স্বজন মুসলমানের গৃহে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে এবং পারলৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর তাঁকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় । সমাজ ও স্বজন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত লালন ব্যথিত ও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করেন। এই ঘটনায় সমাজ-সংসার, শাস্ত্র-আচার ও জাত-ধর্ম সম্পর্কে স্বভাবতই লালন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এখান থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হয় ।

সাম্প্রদায়িক জাত-ধর্ম ও গোত্র-কুল সম্পর্কে তাঁর গানে যে তীব্র ক্ষোভ, অসন্তোষ ও নির্লিপ্ততা ফুটে উঠেছে তার পেছনে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতার একটা প্রভাব ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে ।

গৃহত্যাগের সময় লালনের স্ত্রী তাঁর অনুগামিনী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ- সংসার অনুকূল না হওয়ায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয় নি। এর কয়েক বছর পরেই সংসারে উপেক্ষিতা লালনের স্ত্রীর মৃত্যু হয় ।

এরপর লালনের নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ জননী ভেকাশ্রিতা হয়ে ভাঁড়ারার বৈরাগী শুম্ভ মিত্রের আখড়ায় জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করেন । এই আখড়াতেই তাঁর মৃত্যু হলে ‘ছেউড়িয়া আখড়া হইতে আহার্য্যসামগ্রী পাঠাইয়া সাঁইজী স্বীয় জননীর মহোৎসবাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করান।”

লালন তাঁর যৌবনের মধ্যভাগে গৃহত্যাগ করেন । সমাজ-সংসার-বিচ্যুত লালন জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে পান সিরাজ সাঁই নামক এক তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ বাউলগুরুর সান্নিধ্যে এসে । লালন এই সিরাজ সাঁইয়ের নিকটেই বাউল-মতবাদে দীক্ষাগ্রহণ করেন । স্বধর্ম ত্যাগের পেছনে স্বজন-স্বজাতির হৃদয়হীন আচরণ, সংস্কারশাসিত জাতপাত ও ছুঁৎমার্গ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নির্মম অভিজ্ঞতা এবং হিন্দুসমাজে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাহীনতা হয়তো কাজ করেছিল। বাউল-মতবাদে দীক্ষাপ্রাপ্তির পর লালন আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন।

বাউলের সাধনজীবনে প্রবেশের পর গুরুর নির্দেশে লালন কুষ্টিয়া শহরের নিকটবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামে এসে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ আখড়া স্থাপন করেন । প্রথমে তিনি ‘ছেঁউড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল সেই বনের একটি আম্রবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া সাধনায় নিযুক্ত হন।” পরে স্থানীয় কারিকর-সম্প্রদায়ের উদার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা মুহম্মদ আবূ তালিব, এস. এম. লুৎফর রহমান ও খোন্দকার রিয়াজুল হক-এই তিন লালন-গবেষক লালনের জন্ম হরিশপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বলে মত পোষণ করেন।

তাঁদের মতে লালনের পিতার নাম দরিবুল্লাহ দেওয়ান ও মাতার নাম আমিনা খাতুন। এই মতের সমর্থনে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছেন লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ রচিত লালনজীবনীর একটি কলমি পুথি। লুৎফর রহমান ১৪৮ চরণের এই পুথিটি প্রকাশ করেন ‘সাহিত্য পত্রিকা’য় (বর্ষা ১৩৭৪)।

কিন্তু অধিকাংশ লালন-গবেষক ও পুথি-বিশেষজ্ঞ দুদ্দু শাহ রচিত লালনজীবনীর এই পুথির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করে একে বাতিল করে দিয়েছেন। এর হস্ত- লিপি, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে এই পুথি যে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন- মানসে তৈরি সে-সম্পর্কেও গবেষকেরা মত প্রকাশ করেছেন । এই পুথি সম্পর্কে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, ‘লালনচরিত-এর অকৃত্রিমতা নানা কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়। বর্তমান লেখককে লিখিত এক পত্রে এই পুথি যে জাল সে-সম্পর্কে তিনি সরাসরি এই সিদ্ধান্তে এসে বলেছেন :

…নানা কারণে দুদ্দুর নামে একালের কোনো স্বল্পবুদ্ধি যশোহরী ও ইসলামগৌরবগবী গবেষকই এ জীবনী তৈরি করেছেন বলে আমাদের ধারণা। এতে ছেঁউড়িয়ার, হিন্দুর ও বাউলের দাবী বাতিল করে ঝিনাইদহের, হরিশপুরের ও সূফীর দাবি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও সহজ বলে মনে করা হয়েছে।

বাউল-গবেষক এ. এইচ. এম ইমামউদ্দীনও নানা যুক্তি প্রদর্শন করে দুদ্দু শাহের এই পুথিকে ‘অতি আধুনিককালের কোনো অজ্ঞাত কবির রচিত’ বলে মন্তব্য করেছেন।” এ প্রসঙ্গে আনোয়ারুল করীম বলেছেন, ‘নানা কারণে এই পাণ্ডুলিপি দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।” সনৎকুমার মিত্রও দুদ্দু শাহের পুথিকে ‘জাল’ বলে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন।” মাগুরার লালনপন্থী সাধক মনোরঞ্জন গোঁসাইও বর্তমান গ্রন্থের লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, নারিকেলবাড়িয়ায় লালনভক্ত শাহ আবদুল লতীফ আফীআনহু এই জাল পুথির উদ্ভাবক ও রচয়িতা।

মরমী সাধনার ঐতিহ্যমণ্ডিত হরিশপুরকে লালনের জন্মস্থান হিসেবে দাবি করার পেছনে আঞ্চলিকতা ও জাতিগত গৌরববোধের ভূমিকাই প্রধানত কাজ করেছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ধারণা :

লালনের পরে বিখ্যাত ফকির পাঞ্জ শাহও এই হরিশপুরেই বাস করেন এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত এই মতাবলম্বী বহু মুসলমান ফকিরের আস্তানা এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি। সুতরাং লালনের বাস, এমন কি লালন-গুরু সিরাজ সাঁই-এর বাস এখানে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।

নিজেদের ‘ব্রাত্য’ ‘মন্ত্রহীন’ বলে পরিচয় দিয়েছেন ।

লালনের গানে বারবার ছুঁৎমার্গ আর জাতপাতের অসারতা প্রকাশিত হয়েছে। এ-বিষয়ে সাধক লালন তাঁর দ্রোহের মনোভাব প্রকাশ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন :

জাত না গেলে পাইনে হরি

কি ছার জাতের গৌরব করি

ছুঁসনে বলিয়ে ।

লালন কয় জাত হাতে পেলে

পুড়াতাম আগুন দিয়ে ।।

বাউলের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোনো যোগ নেই। লালন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জেনেছিলেন জাত-ধর্মের অসারতা। তাই তিনি নিজের জাত- ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যে জবাব পেশ করেছিলেন তাতে সম্প্রদায়ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতার কথা ঘোষিত হয়েছে :

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।

লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে৷

সেই কারণেই :

জগৎ-বেড়ে জেতের কথা

লোকে গৌরব করে যথা-তথা

লালন সে জেতের ফাতা

বিকিয়েছে সাধ-বাজারে ।।

লালন এই জাত-ধর্মের খোলস দূরে সরিয়ে রেখেই সাধক-দলে নাম লিখিয়েছিলেন। বাউলসাধনায় মানুষতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আরশিনগরের পড়শি যিনি তিনিই লালনের ‘মনের মানুষ’, তিনিই ‘অলখ সাঁই’, ‘সাঁই নিরঞ্জন’। এই ‘মানুষে’র অন্বেষণেই বাউলের সাধনা নিয়োজিত। ‘মানুষতত্ত্ব ভজনের সার’- এই হলো তাঁর মূল কথা ।

‘এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন’, তাই ‘মানুষ-রূপ গঠলো নিরঞ্জন’। লালনের গানে মানব-মহিমা ও মানব-বন্দনার এক অনবদ্য প্রকাশ লক্ষ করা যায় :

এমন মানব-জনম আর কি হবে।

মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই

শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই

দেব-দেবতাগণ

করে আরাধন

জন্ম নিতে মানবে৷

বাউলের কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ নেই। গানেই এই সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন আচার- দর্শনের পরিচয় নিহিত। আর লালন তাঁর গানেই বাউলসাধনার গুপ্ত-রহস্যের কথা বলেছেন । লালন নিজেও বাউলসাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। ‘হিতকরী’ পত্রিকা-সূত্রে জানা যায়, লালন ‘ধৰ্ম্মজীবনে বিলক্ষণ উন্নত’ ছিলেন। পত্রিকা আরো জানাচ্ছে :

নিজে লেখাপড়া জানিতেন না ; কিন্তু তাঁহার রচিত অসংখ্য গান শুনিলে তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোনো শাস্ত্রই পড়েন নাই; কিন্তু ধৰ্ম্মালাপে তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্ত্রবিদ বলিয়া বোধ হইত। লালন ফকির তাঁর নিজের সাধনা, চর্চা, অনুশীলন ও উপলব্ধির দ্বারা বাউলসাধনাকে বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন এই মরমীসাধনার প্রধান পুরুষ ।

৮.

বাউলগান বাংলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। তাঁদের অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়-গুহ্য পদ্ধতি কেবল দীক্ষিত শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই গানের জন্ম। শিল্প-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। লালনও তাই বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় তাঁর গান রচনা করেন নি, বিশেষ উদ্দেশ্য সংলগ্ন হয়েই তাঁর গানের জন্ম। তবে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে অতিক্রম করে লালনের গান অনায়াসে শিল্পের সাজানো বাগানে প্রবেশ করেছে স্বমহিমায়।

লালনের গান তাই একাধারে সাধনসঙ্গীত, দর্শনকথা ও শিল্পশোভিত কাব্যবাণী । তত্ত্বসাহিত্যের ধারায় চর্যাগীতিকা বা বৈষ্ণবপদাবলি সাধনসঙ্গীত হয়েও যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্পসাহিত্যের নিদর্শন, তেমনি বাউলগানের শ্রেষ্ঠ নজির লালনের গান সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য ।

লালন ছিলেন নিরক্ষর, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয় নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের বাণীর সৌকর্য, সুরের বিস্তার, ভাবের গভীরতা আর শিল্পের নৈপুণ্য লক্ষ করে তাঁকে শিক্ষা-বঞ্চিত নিরক্ষর সাধক বলে মানতে দ্বিধা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন স্বশিক্ষিত; ‘দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন।

‘ ভাবের সীমাবদ্ধতা, বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা, উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যহীনতা ও সুরের গতানুগতিকতা থেকে লালন ফকির বাউলগানকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর সমকালেই তাঁর গান লৌকিক ভক্তমণ্ডলীর গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষিত সুধীসমাজকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। উত্তরকালে লালনের গান দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশেও স্থান করে নিয়েছে। তাঁর গান ব্যতিক্রমী দর্শনচিন্তা ও উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক বলেই এই অসামান্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। লালনের গান আজ সঙ্গীতসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

বাউলগানের রসজ্ঞ বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে একবার বলেছিলেন : অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্চে । অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ, তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচারকগিরি।

এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর ক’রে চিনতে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এই জন্য কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এই জন্য সাধারণতঃ যেসব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশী নয়।

সাধারণ বাউলগানের এই যে বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে লালনের গানের তুলনা করলেই লালনগীতির স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ অনায়াসে ধরা পড়ে। লালনের মতো একজন নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির শিল্প-ভুবনে প্রবেশ করলে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বিস্ময় জাগায় মনে ।

কেবল সংখ্যায় নয় শিল্পগুণেও লালনের গান বাউলসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভাব- ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারবিচারে এই গান উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক-এবং তা তর্কাতীতরূপে কাব্যগীতিতে উত্তীর্ণ ।

শব্দের জিয়ন-কাঠিই কবিতা কিংবা গানের শরীরে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করে থাকে। কুশলী শিল্পীর হাতে প্রচলিত শব্দ নতুন ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। প্রয়োগ- নৈপুণ্যে আটপৌরে শব্দও যে কীভাবে নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লালনের গানে তার উজ্জ্বল উদাহরণ বিদ্যমান । লালন ছিলেন শব্দ-কুশলী ও শব্দ-সচেতন শিল্পী । ‘বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শি বসত করে’ লালনের একটি প্রাতিস্বিক গান ।

এখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত অচিন এক পড়শির সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। সেই অধর মানুষের পরশ-লাভ করলে লালনের ভব-বন্ধন-জ্বালা যেতো ঘুচে । কিন্তু ‘সে আর লালন একখানে রয়,/তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে’। এখানে ‘যোজন’ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দূরত্ব-নির্দেশক ‘যোজন’ শব্দটি এখানে যেভাবে সুপ্রযুক্ত, দূরত্ব-জ্ঞাপক আর অন্য কোনো শব্দই এর যোগ্য বিকল্প হতে পারে না। ‘যোজনে’র পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ এখানে ব্যবহৃত হলে শুধু এই পঙ্ক্তিটিই নয় সম্পূর্ণ গানটিরই শিল্প-আঁটুনি শিথিল হয়ে যেতো।

‘কে কথা কয় রে দেখা দেয় না’-লালনের এই গানটিতেও নিকটে অবস্থিত অথচ স্পর্শ ও দর্শনের অতীত এক সত্তার অন্বেষণে সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। এই গানেরই একটি পক্তি-‘ক্ষিতি জল কি বায় হুতাশন’। এই পঙ্ক্তির ভিন্নরকম বিন্যাস কিংবা বিকল্প শব্দের প্রয়োগ অচিন্ত্যনীয়।

শব্দের শুদ্ধরূপের বিচ্যুতি বা তার আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগও যে লালনের গানে কতো সুন্দর মানিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, ‘গাহেক’ (গ্রাহক)——খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে’, কিংবা ‘গেরাম’ (গ্রাম)-‘গেরাম বেড়ে অগাধ পানি।’ আবার ‘পাগলা খিজি’, ‘কোণা-কানছি’, ‘তোড়ানি’, ‘সই হবা’, ‘কোনি ধজা’ ইত্যাদি। তাঁর এই শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন :

সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তাঁর গানের শব্দপ্রয়োগ ও অনায়াস বয়নকুশলতাই সে সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ঝকঝকে নির্ভার তদ্ভব শব্দপ্রয়োগের কারুকলা আর কোনো লোককবির গানে দেখা যায় না। লালন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের অন্যান্য লোককবি থেকে এখানেই বিশিষ্টতার দাবি করেন। সেইজন্য লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি ।

আবার তাঁর তৎসম শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির প্রতি পাঠক-শ্রোতার শ্রদ্ধা ও মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়। যেমন-বাঞ্ছা, স্বয়ম্ভূ, ভাস্কর, নিরঞ্জন, স্কন্ধ, লক্ষ, অন্তিমকাল, অমর্ত্য, নিষ্ঠা, মৈথুন, ত্বরা, অনন্ত, ভুজঙ্গনা, মীন, ব্রহ্মাণ্ড, নপুংসক, জ্যোতির্ময়, বিভূতি, ধূপ, দর্শন, ত্রিভুবন, সৌদামিনী, চিদানন্দ, শরণ, কিঞ্চিৎ, দিব্য, নির্বিকার, অন্বেষণ। এই উদাহরণ অনায়াসে আরো দীর্ঘ হতে পারে। লালন তাঁর গানে একাধিক সমার্থক শব্দ (আরশি, আয়না, দর্পণ) ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন; যেমন-

ক. ‘বাড়ির কাছে আরশিনগর’,

খ. ‘আয়নামহল তায়’,

গ. ‘জানো না মন পারাহীন দর্পণ’।

আরবি-ফারসি শব্দের সুষম ব্যবহার লালনের গানকে আরো আকর্ষণীয় ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছে। কয়েকটি প্রয়োগ-উদাহরণ লক্ষ করলে বোঝা যাবে বাংলা শব্দের সঙ্গে তিনি এই সব শব্দের কী গভীর আত্মীয়তা-যোগ ঘটিয়েছেন এ-সব ক্ষেত্রে। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার যে কতো প্রাসঙ্গিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে তার উদাহরণ :

ক. গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা কুদরতি নূর দিয়ে

খ. এলাহি আলামিন গো আল্লা বাদশা আলামপানা তুমি

গ. সেই মোয়াহেদ দায়মাল হবে

ঘ. কুল্লে শাইইন মুহিত খোদা ঙ. ফেরেবি ফকিরি দাঁড়া, দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া

চ. দিয়েছিলে মন খোসকবলতি ।

এই স্বশিক্ষিত বাউলকবির শব্দভাণ্ডার এবং তাঁর শব্দ-নির্বাচন ও প্রয়োগের নৈপুণ্য ও সচেতনতা লক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়। কারো কারো সতর্ক বীক্ষণে বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপর্যুক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন যে : কবিতা প্রসঙ্গে একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা Best words in the best order, উৎকৃষ্টতম

শব্দের সুন্দরতম বিন্যাসই কবিতা-লালনগীতির প্রতিটি চরণ এই পরিচয়ে নিবিড়। * বাউলগানের রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তিনি লালনের- ‘আছে যার মনের মানুষ আপন মনে/ সে কি জপে মালা’ এবং ‘এমন মানব-জনম আর কি হবে’-এই গান দু’টি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন :

এই ছন্দের গতি একঘেয়ে নয়। ছোট-বড়ো নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু- প্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি বলবার সাহস হবে না কারো ।

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিমত পোষণ করেছেন যে, ‘এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্য লেখা সম্ভব।” এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র ‘বাঙালির দিবারাত্রির ভাষা’য় রচিত লালনের একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, ‘প্রাকৃত- বাংলাকে গুরুচণ্ডালি স্পর্শই করে না। সাধুছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশেল সয় না।’ 102 ছন্দের শাসন লালনের গানকে একটি নিটোল শিল্পে পরিণত করেছে। তাঁর ছন্দবোধ অনুশীলনের ফসল নয়, বরঞ্চ তা তাঁর স্বভাবেরই অন্তর্গত শিল্প-ধারণা থেকে উৎসারিত ।

অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লালনের নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। উপমা-

রূপক-চিত্রকল্প-উৎপেক্ষা লালনগীতিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। উপমা ও চিত্রকল্পের

যুগল ব্যবহার লালনের গানকে কেমন দীপ্তিময় করে তুলেছে এখানে তার উদাহরণ পেশ

করা হলো :

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন

লুকালে না পায় অন্বেষণ

কালারে হারায়ে তেমন

ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে৷

কিংবা,

এক নিরিখে দেখ ধনি, সূর্যগত কমলিনী

দিনে বিকশিত কমলিনী, নিশিথে মুদিত রহে।

তেমনি জেন ভক্ত যে জন, এক রূপে বাঁধে হিয়ে

বাউলগান রূপকাশ্রিত, তাই লালনের গানে অনিবার্যভাবে রূপকের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন নিচের এই গানটি :

লাগলো ধূম প্রেমের থানাতে

মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে।

ও সে ধরেছে চোরকে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে ৷

অন্যত্র পাওয়া যায় : ‘কুলের বউ’, ‘মনের লেংটি’, ‘মানের তরণী’, ‘পাপ-সাগর’, মোনুষ-মক্কা’, ‘আরশিনগর’, ‘প্রেম-ফাঁদ’, ‘ভব-কারাগার’, ‘দয়ালচাঁদ’, ‘আবহায়াত- নদী’ ইত্যাদি ।

প্রচলিত ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণের ব্যবহার তাঁর কাব্যগীতিকে আকর্ষণীয়

করে তুলেছে। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিক ভিত্তি-অর্জনের জন্য এই প্রয়োগ বিশেষ সহায়ক

হয়েছে। লালনগীতিতে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ :

ক. কাক মারিতে কামান-পাতা

খ. সুঁই-ছিদ্রে চালায় হাতি

গ. পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর

ঘ. দীপ না জ্বাললে কি আঁধার যায়

ঙ. হাওয়ার চিড়ে কথার দধি ফলার হচ্ছে নিরবধি চ. হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লি-লাহোর ।

অনুপ্রাসের ব্যবহার লালনের গানকে বিশেষ ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। যেমন :

ক. গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী

গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী

গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী

না বাজাও বাজবে কেনো

খ. যার যেখানে ব্যথা নেহাত, সেইখানে হাত গামলা।

গ. ধর রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।

ঘ. কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।

ঙ. আঁখির কোণে পাখির বাসা।

বহুলউচ্চারিত তত্ত্বকথা ও সীমাবদ্ধ বিষয়ের অনুবর্তন সত্ত্বেও লালন তাঁর সঙ্গীতে সেই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বকথার দুরূহ ও ক্লান্তিকর বদ্ধ আবহে এনেছেন শিল্প-সৌন্দর্যের সুবাতাস। তাই বাংলার মরমী কবিদের মধ্যেই যে কেবল তিনি শ্রেষ্ঠ তাই নয়, বাংলার সঙ্গীতসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি এক কালোত্তীর্ণ স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

লালনের গানের অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চাঙ্গের দর্শন ও প্রবল মানবিকতাবোধের জন্যই বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মনীষা রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিদেশে ধীমান গবেষক Edward C. Dimock থেকে Carol Salomon লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বাউলগানের রসজ্ঞ মরমী বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন :

সাহিত্যের ঐকভানসঙ্গীতসভায়

একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়-

[“ঐকতান” : ‘জন্মদিনে’]

-তাঁর এই আন্তরিক প্রত্যাশা বাংলাসাহিত্যের দরবারে লালন ফকিরের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থকভাবে পূরণ হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

৯.

বাঙালি সমাজে লালনের নাম আজ সুপরিচিত। তাঁর জীবৎকালেই তিনি বাংলার বিদ্বসমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন । তাই তাঁর সমকালেই তাঁকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত এবং তাঁর গান সংগ্রহ ও প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

এ-যাবত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙাল হরিনাথের একটি অস্বাক্ষরিত রচনাতেই প্রথম লালন সাঁইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাপ্তাহিক ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’য় (১০ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা : ভাদ্র ১ম সপ্তাহ, ১২৭৯ : আগস্ট ১৮৭২ ; পৃ. ৩) ‘জাতি’ শীর্ষক এক সংবাদ-নিবন্ধে লালন ফকিরের উল্লেখ মেলে। তাঁর ‘ব্রহ্মাণ্ডবেদ’ (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা : ১২৯২) গ্রন্থে হরিনাথ লালনের একটি গান (‘কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা খেলা’) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন।

‘ব্রহ্মাণ্ডবেদে’র ৩য় ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (: ৯৭) লালনের এই গানটির সুরে বাঁধা তাঁর কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি দেন। এই ‘ব্রহ্মাণ্ডবেদেই (২য় ভাগ ১ম সংখ্য) পাওয়া গেলো লালনের সংক্ষিপ্ততম পরিচিতির একটি আভাস। হরিনাথ তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপিতেও তাঁর বিপন্নন্দিনের বন্ধু লালনের কথা উল্লেখ করেছেন। লালনচর্চার উদ্বোধক ও পথিকৃৎ হিসেবে কাঙাল হরিনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়।

লালন সম্পর্কে প্রথমে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক ‘হিতকরী’ পত্রিকায়। লালনের মৃত্যুর পরপরই ‘হিতকরী’ (১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যা : পৃ. ১০০-০১) পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়-স্তম্ভে ‘মহাত্মা লালন ফকীর’ নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও তা তথ্যবহুল, প্রামাণিক ও সুলিখিত। লালন ফকিরের কিংবদন্তী-শাসিত জীবকাহিনীর রহস্য উন্মোচনে এই নিবন্ধটির বিশেষ ভূমিকা আছে।

পারিপার্শ্বিকতা-বিচারে অনুমিত হয় এই নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন “হিতকরী’র সহ-সম্পাদক ও কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী রাইচরণ দাস। অন্যত্রও রাইচরণের লেখায় লালনের উল্লেখ পাওয়া যায়। লালনশিষ্যরা ‘হিতকরী’র এই বিবরণকে প্রামাণ্য জেনেই পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি আখড়ায় দীর্ঘকাল সযত্নে সংরক্ষণ করেন। বসন্তকুমার পাল উল্লেখ করেছেন, ‘তাঁহার [লালন] শিষ্য ভোলাই সাহ ও পাঁচু সাহের নিকট শুনিলাম হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে সাঁইজীর বিষয় যাহা লেখা হইয়াছিল উহা সর্ব্বৈব সত্য।

লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সরলা দেবী ‘ভারতী’ (ভাদ্র ১৩০২) পত্রিকায় ‘লালন ফকির ও গগন’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ এগারোটি গান প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সহায়তায় লেখিকা লালনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংগ্রহ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ও সরলা দেবী ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীরও লালনচর্চায় যোগ ছিল।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী’ (১ম ভাগ : ১৮৯৩), দুর্গাদাস লাহিড়ীর ‘বাঙ্গালীর গান’ (১৩১২) ও অনাথকৃষ্ণ দেবের ‘বঙ্গের কবিতা’ (১৩১৮) গ্রন্থে লালনের গান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংকলিত হয়। কুমুদনাথ মল্লিকের ‘নদীয়া কাহিনী’তে (প্র-স. ১৩১৭) একটি গানসহ লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাওয়া যায়। “শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ’ গ্রন্থেও লালনের উল্লেখ আছে।

লালনচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রেরণাসঞ্চারী। লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি ছেঁউড়িয়ার লালন- আখড়া থেকে লালনগীতির দু’টি খাতা সংগ্রহ করেন। প্রথম খাতায় ১২৬ ও দ্বিতীয় খাতায় ১৭২টি গান লিপিবদ্ধ ছিল। ‘রবীন্দ্রভবনে’ রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ব-হস্তে সংশোধন করেছেন। এছাড়া শিলাইদহ ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে কিছু গান বাউলদের মুখ থেকে শুনে লিখিয়ে নেন।

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাস থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা লোকসঙ্গীত প্রকাশের জন্য ‘হারামণি’ নামে একটি নতুন বিভাগ প্রবর্তিত হয়। সূচনাতেই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র-সংগৃহীত গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ এই গানটি । ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত চার কিস্তিতে রবীন্দ্র-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়।

এই কুড়িটি গানের মধ্যে মাত্র আটটি গান ‘রবীন্দ্রভবনে’ রক্ষিত খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ অন্য সূত্র অর্থাৎ ভিন্ন খাতা, লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘হারামণি’ বিভাগ চালু হলে রবীন্দ্রনাথের (আশ্বিন-মাঘ ১৩২২) পূর্বেই লালনের গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন সতীশচন্দ্র দাস (আষাঢ় ১৩২২) ও করুণাময় গোস্বামী (ভাদ্র ১৩২২)। এছাড়া বিভিন্ন বই ও পত্র- পত্রিকাতেও নানাজন লালনের গান প্রকাশে উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জসীমউদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয়।

কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন তাঁর কাঙ্গাল হরিনাথ’ (১ম খণ্ড : ১৩২০) গ্রন্থে ফিকিরচাঁদের বাউলদল গঠনের প্রেরণা তাঁরা লালন ফকিরের নিকট থেকে কীভাবে লাভ করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। লালনকে প্রত্যক্ষদর্শী জলধর সেন তাঁর এই গ্রন্থে লালন সম্পর্কে চুম্বক-মন্তব্যসহ একটি গান প্রকাশ করেছেন ।

কাঙাল হরিনাথের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারখালীর ভোলানাথ মজুমদার লালনের জীবনী ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সূত্রে জানা যায়, ‘কুমারখালী- নিবাসী বৃদ্ধ শ্রী ভোলানাথ মজুমদার মহাশয় ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন এবং লালনে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও দু-একটি সভায় পাঠ করেন ।

লালনচর্চা ও গবেষণায় বসন্তকুমার পালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লালন সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ (‘প্রবাসী’, শ্রাবণ ১৩৩২) ও প্রথম গ্রন্থ (‘মহাত্মা লালন ফকির’, ১৩৬২) রচনার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত লালন সম্পর্কে তাঁর দু’টি প্রবন্ধ (শ্রাবণ ১৩৩২ ও বৈশাখ ১৩৩৫) সুধীজন ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বসন্তকুমারের পৈতৃক নিবাস লালনের জন্মগ্রাম ভাঁড়ারার পার্শ্ববর্তী ধর্মপাড়া গ্রামে। বাউল-পরিমণ্ডলেই তাঁর জন্ম। তাই বাল্যকালেই লালন ফকির সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তিনি বলেছেন, ‘শৈশবে তাঁহার [লালন] সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী শুনিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি।

বসন্তকুমারের ‘মহাত্মা লালন ফকির’ গ্রন্থটি লালন-গবেষণার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে লালনচর্চার ‘পথিকৃৎ’ বলে অভিহিত করেছেন ।

বাংলার লোকসঙ্গীত সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। বাউলগান সংগ্রহ ও লালনচর্চায় তাঁর প্রয়াস ও ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে তিনি অনলসভাবে বিশেষ উদ্যম ও একাগ্রতা নিয়ে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। এ-যাবত তিনিই এককভাবে সবচেয়ে বেশি লালনের গান সংগ্রহ করেছেন। ‘হারামণি’র বেশ কয়েকটি খণ্ড, ‘লালন ফকিরের গান’ নামীয় সংকলন গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লালনের গান প্রকাশ করেন ।

মনসুরউদ্দীনের সংগ্রহ- পদ্ধতি ‘যৎ শ্রুতং তৎ লিখিতং’ এবং তাঁর সংগৃহীত লালনগীতি অনেকক্ষেত্রে খণ্ডিত ও অসম্পাদিত- এই মন্তব্য প্রকাশ করেও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন : যা হোক, তবু এ বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসন্ধানকারীদের পথনির্দেশ

করিয়াছে ; তিনিই পথিকৃৎ, সেইজন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই । বাউলধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং লালনসহ বাংলার প্রধান বাউলসাধকদের জীবনী ও পদসংগ্রহ প্রকাশের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল ও বাউল গান’ (১৩৬৪) একটি মূল্যবান কোষগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। উপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সাল থেকে লালনের গান সংগ্রহ শুরু করেন।

এরপর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে শিলাইদহে অনুষ্ঠিত ‘নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন’ উপলক্ষে তিনি লালনপন্থী ফকিরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সহায়তায় বেশকিছু লালনগীতি সংগ্রহ করেন। ‘বাংলার বাউল ও বাউল গান’ গ্রন্থে লালনের জীবনীসহ নির্বাচিত ১৬০টি গান প্রকাশ করেন। বাংলার বাউল সম্পর্কিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে আরো ৫০টি গান যুক্ত হয়। এই গ্রন্থটির জন্য উপেন্দ্রনাথ ১৯৫৮ সালে ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ লাভ করেন এবং একই সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.ফিল. উপাধিতে ভূষিত করে।

লালনের গান সংগ্রহে মতিলাল দাশের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫/৩৬ সালে কুষ্টিয়ায় মুনসেফ থাকাকালীন তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত লালনের গানের খাতা থেকে ৩৭১টি গান সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ-কাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী ও ‘দীপিকা’ পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ‘বসুমতী’ (শ্রাবণ ১৩৪১) পত্রিকায় ‘লালন ফকিরের গান’ নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মতিলাল দাশের সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য- সংগৃহীত কিছু গান একত্রিত করে তা ১৯৫৮ সালে ‘লালন-গীতিকা’ নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এ-ছাড়া আর যাঁরা লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে খোন্দকার রফিউদ্দিন, মুহম্মদ আবূ তালিব, আনোয়ারুল করীম, .খোন্দকার রিয়াজুল হক, এস. এম. লুৎফর রহমান, সনৎকুমার মিত্র, ক্যারল সলোমন ও শক্তিনাথ ঝা-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তবে লালনের গানের সর্ববৃহৎ সংকলন তিন খণ্ডে ‘লালন-সঙ্গীত’ (১৪০০, ১৪০২, ১৪০৫) নামে প্রকাশ করেছেন ছেঁউড়িয়ার লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটির সভাপতি ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ)।

এই তিন খণ্ড পুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণের হিসেব ধরলে এতে লালনের মোট ৮৫০টি গান সংকলিত হয়েছে। মন্টু শাহের সংগ্রহ-পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, অনেক গানের প্রামাণিকতা নিয়েও সংশয় আছে, তবুও লালনের গানের এই সংকলন সুধীজনের প্রশংসা অর্জন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরপর যাঁরাই লালনের গানের সংকলন প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সকলেই এই বইয়ের গানই মূলত স্বীকৃতি ছাড়াই সংকলিত করেছেন।

ফলে মন্টু শাহ সংকলিত লালনের গানের ভুল-ভ্রান্তি, অশুদ্ধপাঠ, খণ্ডিত ও জাল গান তাঁদের সংকলনেও স্থান পেয়েছে। এক অর্থে বলা যায়, এ-সব বই মন্টু শাহের ‘লালন- সঙ্গীত’ বইয়ের নকল সংস্করণ ।

তবে এ-ক্ষেত্রে কেবল ওয়াকিল আহমদ সংকলিত-সম্পাদিত ‘লালনগীতি সমগ্র’ (১৪০৯) বইটিকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। দীর্ঘ ভূমিকা, গানের শ্রেণীকরণ, গান- সংগ্রহের সূত্র-উল্লেখ ও পাঠান্তর-নির্দেশ লালনের গানের অন্যসব নকল সংকলন থেকে এই বইকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তবে এখানেও যথেষ্ট সংখ্যক লালনের গান নয় এমন গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ-পর্যন্ত লালনগীতির যে-সব সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ‘হারামণি’, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘লালন- গীতিকা’ এবং শক্তিনাথ ঝা-র পদ-সংগ্রহকেই লালনের গানের প্রামাণ্য সংকলন হিসেবে বিবেচনা করা যায় ৷ এর বাইরে অধিকাংশ লালনগীতির সংকলনই জাল-নকল-খণ্ডিত ও অন্যের রচিত লালনের ভণিতাযুক্ত গানে পূর্ণ।

১০.

সংগ্রাহক অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আবার কখনও বা অজ্ঞতাবশত জাল- নকল-খণ্ডিত-বিকৃত গান প্রকাশিত করে থাকেন। লালনের গানের ক্ষেত্রে এই কথাটি সবচেয়ে বেশি খাটে।

পাকিস্তান আমলে একসময় লালনকে শরিয়তপন্থী মুসলমান হিসেবে প্রমাণ- প্রতিপন্নের প্রয়াসে অনেক জাল গান রচিত হয়েছিল। দুদ্দু শাহের নামে রচিত লালনজীবনীর জাল পুথি রচনা ছিল এই প্রয়াসের আদি প্রয়াস । লালন নিজে ধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে যে-সব নেতিবাচক বক্তব্য তার গানে প্রচার করেছেন, তার বিপরীতে এইসব গান বিচার করলে অনায়াসেই এই অপপ্রয়াসের বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়।

নিজের জাত- পরিচয় সম্পর্কে লালনের একটি প্রাতিস্বিক গান—’সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।/ লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান’। এই গানটির ভণিতা-পঙ্ক্তিতে মূল ও শুদ্ধপাঠ ‘লালন তেমনি জাত একখান’-এর পরিবর্তে প্রচার করা হয়েছিল, ‘লালন তেমনি খাতনার জাত একখান’। ‘খাতনার জাত’ এই শব্দ জুড়ে দেওয়ায় গানটির মূল অর্থই যে পাল্টে যায়— স্ববিরোধী বক্তব্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়, তা যে-কোনো সন্ধিৎসু-সতর্ক পাঠক-শ্রোতাই অনায়াসে ধরতে পারবেন।

বাংলা একাডেমী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত ‘লালন শাহ ও লালনগীতিকা’ (মে ১৯৬৮, আগস্ট ১৯৬৮) বইয়ে লালনের নামে রচিত হাম্দ ও না’ত জাতীয় গান সংযোজিত হয়, যা ইতোপূর্বে লালনের গানের খাতা কিংবা প্রকাশিত সঙ্গীত-সংকলনে অনুপস্থিত । এই প্রবণতা দীর্ঘকাল বজায় ছিল এবং কমবেশি এখনও আছে। ফলে লালনের প্রামাণ্য পদের সঙ্গে এইসব জাল পদ মিশ্রিত হয়ে একধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত লালনের গান কোনো কোনো ক্ষেত্রে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হলেও তার অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সংশয় নেই। আবার আরবি-ফারসি শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ জানা না থাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘লালন-গীতিকা’র সম্পাদনায় কোনো কোনো গানের পাঠ-বিকৃতি ঘটেছে, তবে সেখানেও গানের মৌলিকত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন জাগে না ।

কোনো কোনো সংগ্রাহক-গবেষক লালনকে সমাজবিপ্লবী বানানোর প্রয়োজনেও আবার গান রচনা করেছেন । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে।/ যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতি-গোত্র নাহি রবে৷’ এবং ‘কেমন ন্যায়বিচারক খোদা বলো গো আমায় ।/ তাহা হলে ধনী-গরিব কেন এ ভুবনে রয়।’ এই ধরনের উদাহরণ আরো অনেক দেওয়া যায়।

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রবিরোধিতা ও বর্জনের সরকারি প্রয়াসের বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী যখন প্রতিবাদমুখর, তখন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শাসককর্তা কোনো কোনো আন্দোলনকারীকে নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত রচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন- এমন রসিকতা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ‘স্বরচিত লালন-সঙ্গীতে’র প্রাদুর্ভাব লক্ষ করে সেই পুরনো রঙ্গ- কৌতুকীর কথা অনেকের মনে পড়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি লালনগীতির বিভিন্ন সংকলনে লালনের গানের সংখ্যা ক্রমশ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দুর্ভাগ্য এই যে, এই জাল-নকলের ফাঁদে কোনো কোনো নিষ্ঠ-প্রাজ্ঞ গবেষক এবং সেইসঙ্গে বাউল-সম্প্রদায়ের লালনপন্থী সাধক ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ)ও পড়েছেন। তাঁর তিন খণ্ডের ‘লালন-সঙ্গীত’ গ্রন্থেও এই ‘স্বরচিত লালনগীতি’ যথেষ্ট সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রবণ-মানসতা, অজ্ঞতা ও অনধিকারচর্চা মূলত এই অনাচারের কারণ।

১১.

বর্তমান ‘লালনসমগ্র’ বইটিতে আমরা লালনের রচিত নয় এমন গান চিহ্নিত করে তা বর্জন করেছি। চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি হিসেবে আমরা লালনের গানের পুরাতন খাতা এবং তাঁর গানের ভাব-ভাষা-ভাবনার বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেছি। তবুও কিছু গান সম্পর্কে সংশয় থেকেই গেছে। আমরা ‘লালনসমগ্র’ সংকলনে পূর্বসুরী সংগ্রাহকদের সহায়তা যেমন গ্রহণ করেছি, তেমনি লালনের শিষ্য-প্রশিষ্যদের লিপিকৃত গানের খাতাও ব্যবহার করেছি।

এরমধ্যে লালনশিষ্য ফকির মনিরুদ্দীন শাহের লিপিকৃত কয়েকটি খাতা, লালন-প্রশিষ্যদের খাতা এবং বিভাগপূর্বকালে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত গান এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তবে একটি কথা কবুল করা ভাল, ভুল বানান পরিহার কিংবা ভণিতায় লালনকে ‘নালন’ বলে উল্লেখকে অনুমোদন না করায় লালনের শিষ্য-প্রশিষ্যদের লিখিত খাতার বানান সর্বত্র অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন খাতায় এবং প্রকাশিত গানে ভিন্নপাঠ লক্ষ করা যায়।

আমরা সে-ক্ষেত্রে খাতার পাঠ অথবা প্রচলিত উচ্চারণগত বানানকেই প্রাধান্য দিয়েছি। ‘লালনসমগ্র’-এই সংকলন- লালনের গানের শতভাগ প্রামাণ্য সংকলন এই দাবি না করলেও এটি যে লালনের বিকৃত-খণ্ডিত-জাল-নকল গান মুক্ত একটি সংকলন, তা হয়তো সবিনয়ে বলা যায়। পরবর্তী সংস্করণে বর্তমান ভুল-ভ্রান্তি-অসম্পূর্ণতা মোচনের প্রয়াস গৃহীত হবে, এই প্রতিশ্রুতি পাঠককে দিতে চাই ।

এই ‘লালনসমগ্র’ বইয়ে আছে চারটি পর্ব : ১. লালনের গান, ২. লালনের জীবন- গান-তত্ত্বদর্শন-শিল্পমূল্য-সামাজিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত লালন গবেষকদের আলোচনা- মূল্যায়ন, ৩. লালন ও অনুষঙ্গী বিষয়ের দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র ও ফটো অ্যালবাম, ৪. প্রবীণ ও প্রয়াত লালনগীতি শিল্পীর আখড়াই ঘরানার গানের সিডি ।

পাঠক একই সঙ্গে লালনের গানের পাঠ ও শ্রুতিস্বাদ এবং লালনবিষয়ক আলোচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। পূর্ণাঙ্গ লালন-জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এটি আমাদের প্রথম ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। আশাকরি সুধীজনের কদরদানি আমাদের ধারাবাহিক লালনচর্চায় প্রেরণা যোগাবে ।

১২.

‘লালনসমগ্র’ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় প্রায় এক দশক আগে । বর্ণবিন্যাস সম্পন্ন হয় ছয় বছর আগে। বইটির নামও বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে এ বইয়ের প্রকাশ যথেষ্ট বিলম্বিত হলো। ‘লালনসমগ্র’ প্রকাশের পেছনে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ও উৎসাহ কাজ করেছে বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থা পাঠক সমাবেশ-এর স্বত্বাধিকারী সাহিদুল ইসলাম বিজু’র। তাঁর রুচি, শ্রম ও অনুরাগের নিদর্শন এই বইটি।

এই বই প্রকাশে আমি লালনপন্থী বাউল সম্প্রদায়ের কাছে গভীরভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে ফকির গোলাম ইয়াসিন শাহ, ফকির গোলাম ঝডু শাহ, ফকির আবদুল করিম শাহ, ফকির মনোরঞ্জন গোঁসাই, ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও গবেষক শামসুজ্জমান খান এই বই প্রকাশে নানা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। মোশারফ হোসেন মিল্টন গভীর আবেগ ও উৎসাহে এই বইয়ের বর্ণবিন্যাস করেছেন।

এই সূত্রে প্রচ্ছদশিল্পী সেলিম আহমেদ, কবি-গবেষক-সাংবাদিক ডক্টর তপন বাগচী, সাংবাদিক-লেখক রহমত রিজভী, আলোকচিত্রী ডক্টর পিয়েরে ক্যাঁকা ও ইফতেখার ওয়াহিদ ইফতি-র নামও স্মরণ করতে হয়। বইটি প্রকাশে সহায়তা করায় আমি লালন ফাউণ্ডেশনের কাছে কৃতজ্ঞ ।

১৩.

প্রায় তিন যুগ আমি লালনচর্চার সঙ্গে যুক্ত । লালন আমার আবেগ, লালন আমার আনন্দ, লালন আমার প্রেরণা। এর আগে লালন সম্পর্কে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আমার ৮টি বই বের হয়েছে। তবে এই ‘লালনসমগ্র’ সংকলন-সম্পাদনার ভেতর দিয়ে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়ে আমার লালনচর্চা অনেকখানি পূর্ণতা পেলো । লালনচর্চায় এই বই কোনো ভূমিকা রাখলে তা হবে আমার শ্রম ও সাধনার বড়ো পুরস্কার ।

পাঠক, আসুন আমরাও লালনের মতো মানবমুখীন, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, কল্যাণকামী, যুক্তিবাদী, উদার মন ও মতের অধিকারী হই- সাঁই-এর ভাষায় বলি- “কবে হবে সজল বরষা, রেখেছি মন সেই ভরসা’। আলেক সাঁই ।

আরও দেখুন :