সুফি সাধকগণ – ক. সুফি শব্দ: বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত শব্দ সমূহের একটি সুফি। হযরত শাহজালাল, শাহপরান, খান জাহান আলী, মাইজ ভান্ডারি, খোরাসানী, বারো শরীফ এর মতো শত সহস্র সাধকদের কল্যাণে এই শব্দটি বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের নিকট পরিচিত ও প্রিয়। কিন্তু যত পরিচিতই হোক, যত প্রিয়ই হোক, এই শব্দ ও মতের উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে অদ্যাবধি পণ্ডিতদের মধ্যে নানা কৌতূহল, নানা বিতর্ক।

কারো কারো মতে, আরবি ‘সাফা’ শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। আরবের ‘আসহাবুস-সাফা’র সাধকগণ ঘর সংসার পরিত্যাগ পূর্বক নীরবে স্রষ্টার আরাধনা করতেন। চিরকুমার, সর্বস্বত্যাগী ও স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণকারী এসব সাধকদের সঙ্গে সুফি সাধকদের সাদৃশ্য থাকায় অনেকেই ‘সাফা’ থেকে ‘সুফি’ শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন।১ সাফা শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি মেনে নিলেও কেউ কেউ আবার আসহাবুস-সাফা থেকে সুফি শাব্দের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, আসহাবুস-সাফা নয়, পবিত্র অর্থে কেবল ‘সাফা’ (আরবি) থেকে উৎপন্ন হয়েছে বহুল প্রচলিত শব্দ সুফি।

কোনো কোনো গবেষকের মতে, আরবি ‘সুফ’ শব্দ থেকে সুফি শব্দের সৃষ্টি। প্রথম যুগের সাধকগণ ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছা দায়িত্ব বরণের নিদর্শন স্বরূপ মোটা পশমি বস্ত্র পরিধান করতেন। এই পোশাকটি সুফ থেকে উৎপন্ন বিধায় পরবর্তী কালে পশমি বস্ত্র পরিহিত সম্প্রদায় সুফি হিসেবে আখ্যায়িত হন বলে তাদের ধারণা।

অবশ্য এখানেও দ্বিমত বর্তমান। কেউ কেউ যীশুর অনুকরণে খ্রিষ্টানগণ প্রথম এই পোশাক পরিধান করেছেন বলে উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য মুসলমানগণও যীশুকে অনুসরণ করেই প্রথম উক্ত পোশাক পরিধান করতেন বলে অন্যদলের ধারণা।২ সুফি শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে আরো কিছু ভিন্নমত দৃশ্যমান। ড. এম.এ রহিম এক্ষেত্রে বলেন- মোহাম্মদের কয়েকজন শিষ্যের নির্দিষ্ট কোনো গৃহ বা পরিবার ছিল না।

তারা সুফ্ফা (আহল উস-সুফফা) বা ভূমি সমতলে শয়ন করতেন। এই সুফফা শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি বলে তাদের অনুমান।৩ সামনের সারিতে যারা সালাত আদায় করতেন; তাদের বলা হতো সফ-ই- আউয়াল। অনেকে এই সফ-ই-আউয়াল থেকেও সুফি শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করেন।

Table of Contents

সুফি সাধকগণ

ভিন্ন ধারণার এখানেই শেষ নয়। পূর্বে উদ্ধৃত মতসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান রাহুল সাংকৃত্যায়নের। তাঁর মতে, সোফি গ্রিক শব্দ। অষ্টম শতাব্দীতে আরবি ভাষায় গ্রিক দর্শন অনুবাদকালে ‘সোফি’ শব্দটি দার্শনিক অর্থে আরবি ভাষায় প্রবেশ করে। তবে বর্ণমালায় ত্রুটিতে এর পরিবর্তিত রূপ হয় সুফি ।৪ নব্য-প্লেটোনিক দর্শন ও রহস্যবাদ এবং ভারতীয় যোগের সংমিশ্রণে সুফি মতের সৃষ্টি বলে তাঁর ধারণা।

সাইরাস এবং দরায়ুসের সময়ে সমগ্র গ্রিস যখন ইরানিদের অধিকার ভুক্ত, তখন কয়েকজন পণ্ডিত অন্যত্র গমন করেন। এদের মধ্যে পিথাগোরাসের অনুগামী কয়েকজন গিয়েছিলেন ইতালিতে। এরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও অন্যদল পর্যটকের জীবন বেছে নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতেন। দার্শনিক বা পণ্ডিত ছিলেন বিধায় এদের বলা হতো সোফি বা জ্ঞানী।৫ ‘সোফি এক অশান্ত উন্মত্ত সম্প্রদায় তথা রাজতন্ত্র কর্তৃক উৎপীড়িত সমাজ। তাই গতানুগতিক মতবাদে তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল তাঁদের বড়ই প্রবল।

সেই জ্ঞান তাঁরা নিজেরাই আহরণ করতেন এবং দিকে দিকে প্রচারিত করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁদের চেষ্টায় বিভিন্ন দিকে জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল। প্রাচীন মাত্রই যেহেতু প্রাচীন, সেহেতু সঠিক এ কথা তাঁরা মানতে চাননি (পুরান মিত্যেবন সাধু সর্ব)। মানুষকে তারা বুঝিয়েছিলেন যে, বুদ্ধিকে বন্ধন-মুক্ত করে সত্যের অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বুদ্ধের মহাপ্রয়ানের কিছুকাল পরেই তাঁরই মতো করে সোফীষ্ট গণও সত্যকে রূঢ় ও বাস্তব এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। রূঢ় সত্য হলো বুদ্ধের সংবৃত্তি সত্য (শঙ্করের ব্যবহার) এবং বাস্তবিক সত্য হলো পরমার্থ সত্য। সোফীস্ট দার্শনিকদের একটি মূল্যবান উক্তি- ‘মনুষ্য বস্তুরই পরিমাপ।’ সোফীস্টদের সময়ে এথেন্স নগরী গ্রীক দর্শন পঠনের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাঁদের শিক্ষাগুণেই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়।’৬

বস্তুত সুফি শব্দের উৎপত্তির মূলে যা-ই থাকনা কেন বর্তমানে আমরা এই শব্দ দ্বারা লম্বা আলখেল্লা পরিহিত, সংসার বিরাগী স্বেচ্ছা দারিদ্র্য বরণকারী একদল সাধক সম্প্রদায়কে বুঝি; যারা সঙ্গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতের করেছিলেন সমন্বয় সাধন। এরা মানবতাবাদী এবং উদার। জীব ও জগতের মঙ্গল কামনার্থেই তারা নিজেদের কষ্টকর জীবনকে করেছিলেন আলিঙ্গন।

খ. সুফি দর্শন:

বাউল দর্শনকে যেভাবে বৈষ্ণব, সুফি, নাথ ও বৌদ্ধ প্রভাবিত বলে মনে করা হয়, তেমনি সুফি দর্শনকে গ্রিক, ভারতীয় ও ইসলামি দর্শনের সমন্বিত রূপ বলে ধারণা করা হয়। সুফি দর্শন আলোচনার পূর্বে তাই ভারতীয়, গ্রিক, ও ইসলামি দর্শনের চৌম্বক অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

ভারতীয় দর্শন:

প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনকে পৃথিবীর সকল দর্শনের জনক বলে মনে করা হয়। তন্মধ্যে ভারতীয় দর্শনকে মনে করা হয় এশিয়ার দর্শনসমূহের জনক। ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি বেদ। এই বেদ থেকে ক্রমশ উৎপত্তি লাভ করেছে ষড়দর্শন, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈত-দ্বৈতবাদ, ব্রাহ্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদের মতো দর্শনসমূহ। গীতা ভারতীয় দর্শনের একটি শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ; আর বলাবাহুল্য এই গীতাও বেদ-উপনিষদেরই সরল সংস্করণ। বেদান্ত দর্শন মতে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় (একমেবা/দ্বিতীয়ম্)। অর্থাৎ ঈশ্বর নিজেতো এক বটেই; তিনি ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় আর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

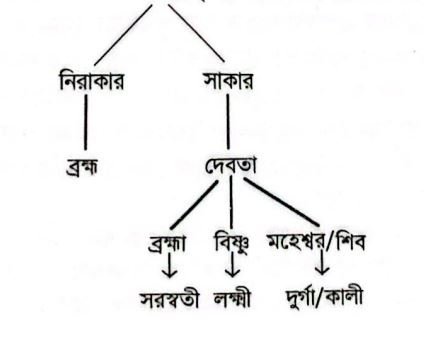

বিশ্বের সকল কিছুই তাঁর অংশ। তাঁর থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। আবার তাঁর মধ্যেই সব কিছুর লয়। ভারতীয় দর্শন মতে, ঈশ্বর অরূপ। অর্থাৎ তাঁর নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। তবে তিনি সর্বশক্তিমান বিধায় সাকার ও নিরাকার উভয় রূপই ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন। ঈশ্বরের সাকার রূপের নাম দেবতা; আর নিরাকার রূপের নাম ব্রহ্ম।

কিন্তু জগতের সবকিছুই তাঁর অংশ বিধায় প্রকৃত অর্থে তিনি স্রষ্টা নন। অর্থাৎ এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুই তিনি সৃষ্টি এমনকি ধ্বংস করেন না। সবকিছুই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় মাত্র। তবে ঈশ্বরের সাকার রূপও বর্তমান। এবং যেহেতু জীব ও জড় বস্তুর এক অর্থে মৃত্যু বা ধ্বংস অনিবার্য; তাই কর্মের ভিত্তিতে স্রষ্টার প্রধান তিনটি রূপ হয়েছে কল্পিত।

এই রূপ তিনটি হচ্ছে-

১. স্রষ্টা → ব্রহ্মা → (স্ত্রী/ মতান্তরে কন্যা → সরস্বতী) → বিদ্যাদেবী।

২. পালক → বিষ্ণু → (স্ত্রী → লক্ষ্মী) → ধনদেবী।

৩. সংহারক → মহেশ্বর → (স্ত্রী- দুর্গা) → শক্তিদেবী।

ঈশ্বর (অরূপ-নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই অর্থে)

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কোনো রূপ না থাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ এ বিশ্বজগতের সকল বস্তুর রূপকে (এমনকি কল্পিত অবাস্তব রূপও) ঈশ্বরের রূপ বলে মনে করেন। উপনিষদে আত্মাকে পরমতত্ত্ব বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, অভিন্ন। উপনিষদের ঋষিদের সুস্পষ্ট নির্দেশ-আত্মাকে জানো (আত্মানাং বিদ্ধি); আত্মাকে জানা হলে সবকিছুকে জানা হবে।

গীতায় জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে; ভক্তি এবং প্রেমের কথাও গীতা ভাগবতে প্রত্যক্ষগোচর। ভক্তি এবং প্রেমের মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করার জন্য যে গুরু, মুর্শিদ বা সারথীর প্রয়োজন; তারও ইঙ্গিত রয়েছে গীতায়। অর্জুন শিষ্য হয়ে তাঁর গুরুকে বলছেন- শিষ্যস্তেহহং শধি মাং ত্বাং প্রপন্নম। অর্থাৎ আমি তোমার শিষ্য, প্রপন্ন, আমাকে উপদেশ দাও।

বৈষ্ণবগণ কর্মফলে বিশ্বাসী নন। তাঁদের মতে, যেহেতু বিশ্বের সব কর্ম ঈশ্বরের (কৃষ্ণের) ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়; অতএব কর্মফল নিরর্থক। সকল কর্মের সব প্রশংসা, সব নিন্দা ঈশ্বরের। [কিন্তু রামকৃষ্ণ বলেছেন- স্রষ্টার রজ্জুতে আবদ্ধ থাকলেও একটি বিশেষ সীমার মধ্যে সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এটা অনেকটা গবাদি পশুর মতো। তাঁর মতে, রজ্জুতে আবদ্ধ থাকলেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যেমন গবাদিপশু স্বাধীন ভাবে আহার নিদ্রা, দাঁড়ানো-দৌড়ানোর ক্ষমতা রাখে; তেমনি মানুষও স্রষ্টার ইচ্ছাধীন থেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে স্বাধীনভাবে ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করতে পারে। ফলে অবশ্যই তাকে স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।]

হিন্দু ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। হিন্দুদের বিশ্বাস প্রত্যেক প্রাণীকেই মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত পুন পুন জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে যারা অধিকাংশ সময় সৎকার্যে ব্যাপ্ত থাকবেন, তারা একটি নির্দিষ্ট কালের অধিকাংশ সময় স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সময় নরকে অবস্থান করে পুনরায় মর্তে পদাপর্ণ করবেন। একই ভাবে যারা অধিকাংশ সময় মন্দকার্যে থাকবেন ব্যাপ্ত; তারা স্বল্প সময় স্বর্গ ও দীর্ঘকাল নরক বাসের পর পুনরায় কর্ম সম্পাদন করার জন্য পৃথিবীতে হবেন অবতীর্ণ। শতভাগ সৎকর্ম সম্পন্ন করার পূর্বপর্যন্ত জীবের মুক্তি নেই; আর তাই মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় কর্ম অনুযায়ী মানুষ স্বর্গ-নরক-মর্ত পরিভ্রমণ করতে থাকবে।

অধিকাংশ মানুষই কিছুনা কিছু সৎ ও কিছুনা কিছু অসৎ কর্মে ব্যাপ্ত থাকেন; আর এই জন্য অধিকাংশ মানুষকেই মুক্তি লাভের পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গ-নরক উভয় স্থানের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। গ্রিক দর্শন: ভারতীয় দর্শনের ন্যায় গ্রিক দর্শনেরও ব্যাপ্তি বিশাল, তবে সুফি দর্শন উৎপত্তির মূলে গ্রিসের নব্যপ্লেটোনিক দর্শনের প্রভাব বেশি হওয়ায় আলোচ্য অংশে কেবল নব্য প্লেটোনিক দর্শন আলোচনা করা হলো।

নব্যপ্লেটোনিক দর্শন:

খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের বড় দু’টি শহর ছিল ইস্তাম্বুল (তৎকালীন নাম বাইজানটিয়াম) ও আলেকজান্দ্রিয়া (মিশরে)। শুধু বাণিজ্যের দিক থেকেই নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধর্ম-কৃষ্টি-দর্শন বিনিময়েরও অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল তখন এ দুটি শহর। খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক গ্রিস সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিক্ষু প্রেরণ করেছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়াতেও তাই তখন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ভিক্ষুদের নিকট থেকেই ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন শুরু করেন। বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। ভারতীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে যত্র তত্র অবস্থান করায় তাদের নিকট থেকেও গ্রিকরা ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পান।৮ গ্রিসের রাষ্ট্রীয় অধঃপতন জনিত দুঃসময়ে তাই হতাশ গ্রিক পণ্ডিতগণ প্রাচ্যের সাধু-সন্ন্যাসী-যোগীদের যোগ, তপস্যা প্রভৃতির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, সংসারের অসারতা ও পরলোক বাদের প্রতিও তাঁরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রবলভাবে। ১০

এরই ফলে হাজার হাজার শিক্ষিত সভ্য গ্রীক-রোমান সত্য ও নির্বানের সন্ধানে ভারত যাত্রা করেছিলেন। সেখানে দারিদ্র্য ও উপবাসের মধ্যে যোগ-সাধনা ও ভজন গান করে তাঁরা দিন কাটাতেন। জগৎ এর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী এই লোকদের মধ্যে সৈনিক, ব্যাপারী, দার্শনিক, মহাত্মা সকল শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় অ্যারিষ্টটলের যাথার্থ্যবাদী দর্শন অনাদৃত এবং ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে।’১১ – অবশ্য এরই ফলে পূর্ববর্তী অধ্যাত্মবাদী প্লেটোনিক দর্শন যা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল এবং যা পতিত হয়ে পড়েছিল অসংস্কৃত অবস্থায়- তা নতুন করে জনগণের নিকট আদৃত হতে শুরু করে।

ভিন্নদেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে তো বটেই, নিজ দেশেও যদি কখনো অত্যাচারী রাজার ঘটে আবির্ভাব এবং চলতে থাকে অনবরত শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের মতো মর্মান্তিক ঘটনা; তাহলে জনগণের মনে দুঃখ থেকে ক্ষোভ এবং হতাশা থেকে নৈরাশ্য চরমভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য দুর্ভিক্ষ মহামারি, বন্যা প্রভৃতি কারণে সম্পদহানীর ঘটনা ঘটলে এবং এ থেকে সহসা পরিত্রাণ লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপনিষদের নৈরাশ্যবাদ রহস্যবাদের উদ্ভব এমন একটি পরিস্থিতি থেকেই হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা।

পরবর্তী কালের বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের নৈরাশ্যবাদ, রহস্যবাদ পূর্ববর্তী মতবাদের নব্য সংস্করণ মাত্র। ১২ ‘খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রীস-রোমের নায়ক-শাসক সমাজ ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ও নোংরামির জন্য অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ তথা বদহজমের শিকার হয়েছিল। তারাও এই পরিস্থিতি থেকে পালাতে চেয়েছিল, এই কাজে তাদের স্বদেশী নেশা প্লেটোর দর্শন যথেষ্ট ছিলনা, বুঁদ হওয়ার জন্য দরকার ছিল আরও কড়া বোতলের; তাই তারা ভারতীয় রহস্যবাদ ও নৈরাশ্যবাদকে প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল।’১৩

ভারত ও গ্রিক (প্লেটো) দর্শনের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব্যপ্লেটোনিক দর্শন নিম্নরূপ:

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগৎ মায়া, ভ্রম, ইন্দ্রজাল।

ভাবজগৎই যথার্থ সত্য।

জীবন-বিচ্ছিন্ন মানুষই সত্য ও মানসিক শান্তির সন্ধান পায়।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ সংযম নিয়ম পালন করলে বহুজন্মের সংসিদ্ধি জানতে পারে, ফলে তার হৃদয়ের বন্ধন কেটে যায়।

সংসারমুক্ত এই মানুষের লক্ষ জন্মের ত্রুটি (কর্মফল) হয় লয় প্রাপ্ত।১৪

ইসলামি দর্শন:

ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি আরবে। এই ধর্মের অনুসারীগণ স্রষ্টার একমাত্র নিরাকার রূপের উপাসক। তাঁরা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে একত্ববাদী; তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে দ্বৈতবাদী। মোহাম্মদ বরকতুল্লার ভাষায় ‘আরবেরা সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে দ্বৈতবাদী (Dualistic), তাহারা সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে পৃথক করিয়া দেখেন। যেমন শিল্পী ও তাহার রচনা। ১৫ অর্থাৎ, তাঁদের মতে, স্রষ্টা এক এবং তার কোনো শরিক নেই। তবে এ জগতে তিনি ব্যতীত তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহ বর্তমান।

মুসলমানগণ সৃষ্টিকর্তার কোনো রূপে বিশ্বাসী নন বিধায় মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী। এতদ্ব্যতীত তাদের নিরাকার উপাসনা পদ্ধতিও বৈদিক নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলামি দর্শন মতে, সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) এই বিশ্বজগৎ থেকে বহু দূরে ছয় আকাশের পরে অবস্থান করেন। তিনি কেবল ‘হও’ উচ্চারণ করেই ভাব জগৎ নির্মাণ করেছেন এবং আগুন ও মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন যথাক্রমে ফেরেশতা ও মানুষ।

ফেরেশতাদের মধ্যে কেউ কেউ নীতিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্র শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সদা তৎপর। এজন্য এদের বলা হয় শয়তান। শয়তানদের মধ্যে ইল্লিশ দল নেতা। ফেরেশতা থাকাকালীন তার নাম ছিল আজাজিল। মুসলমানগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নন। তাদের মতে, মানুষ তথা জীব একবারই জন্মগ্রহণ করে এবং কোরান বা আল্লার বিচার অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। কর্মফল স্বরূপ সৎলোক অনন্তকালের জন্য স্বর্গে (বেহেস্তে) এবং অসৎলোক একই কালের জন্য নরকে (দোজখ) গমন করেন। স্বর্গে মনোরম অসংখ্য অপ্সরী (হুর) বর্তমান। সৎলোক স্বর্গের এই সুখকর বস্তু লাভে ধন্য হন।

সুফিদর্শন:

সুফিগণ মূলত সমন্বয়বাদী। বৈদিক দর্শনের একত্ববাদ মেনে নিয়ে স্রষ্টা- সৃষ্টিতত্ত্বকেও তারা গ্রহণ করেছেন। একদিকে তারা মুসলমানদের মতো জগৎ ও প্রাণীকে স্রষ্টার সৃষ্টি বলে মত দিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুকেও তারা স্রষ্টার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, মাকড়সা যেমন স্বীয় দেহস্থিত উপাদান দ্বারা জাল তৈরি করে। তেমনি ঈশ্বরও নিজ দেহের অংশ দ্বারাই জীব- জগৎ তৈরি করেন। এ অর্থে সবকিছুই ঈশ্বরের অংশ; প্রকৃতি এমনকি মানুষও নয় এর ব্যতিক্রম। সুফিগণ বৈদিক উপাসকদের মতো সঙ্গীতের মাধ্যমে স্রষ্টার আরাধনা করতেন।

তারা যে সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হতেন; তার নাম সামা। অবশ্য রুবাই, গজল, কাসিদাকেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীত বলে মনে করা হয়। সুফি সাধকগণ নিজেদেরে জীবাত্মা তথা প্রেমিকা তথা আশিক, এবং স্রষ্টাকে পরমাত্মা তথা প্রেমিক তথা মাশুক রূপে কল্পনা করে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হতেন। ১৬

বাউল তো বটেই, মুর্শিদি, মারফতি, মাইজভান্ডারি প্রভৃতি গানেও সুফিদের এই সঙ্গীতের প্রভাব প্রত্যক্ষ হচ্ছে। অবশ্য সুরের প্রভাবের বিষয়টি শাহজালাল, শাহপরান, খোরাসানি, খানজাহান আলী, কাশেম বাবা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে রচিত গানেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে অন্যান্য সঙ্গীতও এসব সঙ্গীতের সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। বিশিষ্ট গবেষক আবু জাফর শামসুদ্দীন বলেন-‘পারসিক এবং রোমান সাম্রাজ্যের এশিয়া ও আফ্রিকীয় অংশের বিরাট ভূ-ভাগ বিজিত হওয়ার পর আরবীয় মুলমানগণ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়।

অপরদিকে মুসলিম অধিকার আফগানিস্তান, সিন্ধু ও মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভের পরে আরবীররা ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানেরও সন্ধান পায়। সম্রাট আল- মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৪৭ খ্রিঃ) বিপুল সংখ্যক গ্রীক, সিরীয়, কলডীয় এবং সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাবায় অনুদিত হয়। সংস্কৃতগ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য বাগদাদের দরবারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন।’১৭

কাজেই প্রসব ধর্ম-দর্শনের সমন্বয়ে আরবীয়রাই এই মতবাদ সৃষ্টি করে বলে তাদের ধারণা। কিন্তু এ সম্পর্কে খানিকটা ভিন্ন ধারণাও প্রচলিত। উল্লেখ্য সুফিবাদ এমন এক ধরনের মরমীবাদ যার মধ্যে বৈরাগ্যবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের অপূর্ব সমন্বয় দৃশ্যমান।

আরবদের নিকট অগ্নি উপাসক পারসিকগণ পরাজিত হলে তাঁদের মধ্যে যে নৈরাশ্যবাদের উদ্ভব ঘটে তাই ক্রমশ এঁদের বৈরাগ্যবাদের দিকে ধাবিত করে; আর এই বৈরাগ্য ও সর্বশ্বেরবাদী চিন্তা চেতনা থেকেই উৎপত্তি লাভ করে সুফিবাদ। উল্লেখ্য সুফিবাদ মূল আরব ভূ-খণ্ড থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হলেও প্রাচীন আর্য অধ্যাষিত ইরানে তার পরিবৃদ্ধি। পারস্যের অধিবাসীগণ বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন না।

বরং প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্বসম্পন্ন এ জাতি নতুন ধর্মের অনুশাসন ও আনুষ্ঠানিকতার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। নতুন পুরাতনের সংঘর্ষ ও মিশ্রণে ভিন্ন একটি মতের উদ্ভব ঘটা তখন তাই ছিল খুবই স্বাভাবিক।-একদিকে প্রাচীন বিশ্বাস ও ঐতিহ্য, অন্যদিকে নতুন ধর্ম ও রাজনৈতিক হতাশা; এসবের ফলস্বরূপ পারসিকদের মনে জন্ম নেয় সর্বেশ্বরবাদ ও বৈরাগ্যবাদী চেতনা। এ কারণে এতদঞ্চলে সর্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখের প্রতি উদাসীন একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে; বলা বাহুল্য, এঁরাই সুফি সম্প্রদায়। অর্থাৎ, আরবীয় কিংবা ইরাকি নয়; পারসিক বা ইরানিদের হাতেই উৎপত্তি ঘটে মানবতাবাদী সুফি মতের।

অবশ্য এ সময় মোতাজেলাবাদী সহ প্রায় একই ধরনের আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র মতের সৃষ্টি হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত ‘ভারতে আগত পীর দরবেশ সুফিদের অধিকাংশ ছিলেন আজমী। অর্থাৎ অনারব এবং ইরানী, গ্রীক, ভারতীয় দর্শন আত্মস্থকারী মুসলিম (?) প্রচারক।… ফলে ওঁদের অধিকাংশই ছিলেন মানবতাবাদী এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়কারী।’১৮ এই সমন্বয়কারী অনারবদের হাতেই উদ্ভব ঘটেছিল সুফিমত বা সুফি ধর্মের। অনেক মনে করেন, কোরান ও সুন্নাহ অর্থাৎ একমাত্র শরিয়তের অনুসারীরাই প্রকৃত মুসলমান; আর তার বাইরের তরিকার অনুসারীরা সুফি।১৯

আবার কারো কারো মতে, সুফি ও ইসলাম সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র দুটি ধর্ম; মোহাম্মদ বরকতুল্লার ভাষায়-‘ইসলাম জগতের শাস্ত্রবিদ্রোহ আরবে উদ্ভূত হইলেও পারস্যের অবতারবাদ (Idea of Incarnation) ও একত্ববাদ (monism) এই দুটি অনৈস্লামিক প্রেরণার সংশ্রবে আসিয়া উহা রূপান্তরিত ও পরিপুষ্ট হয়। ২০ তাঁর মতে, ‘আরবেরা সেমিটিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বহির্মুখীন, পারস্যবাসীরা আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের চিন্তাধারা অন্তর্মুখীন। আরবেরা প্রত্যক্ষবাদী (Empirel), পারস্যরা ভাববাদী (Metaphysical)।… পারস্যবাদীরা সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।’২১

কিন্তু অনেকে সুফিবাদকে ইসলামেরই একটি অংশ বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, ইসলামের অন্যতম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মতবাদ সুফিবাদ। ২২ অবশ্য সুফিবাদকে শরিয়তসহ অপর তিন তরিকার সমন্বিত রূপ বলেও তাঁরা মনে করেন। ২৩ তাঁদের মতে, সুফিবাদই সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক প্রেমময় ইসলাম। বস্তুত ইসলাম সম্পূর্ণই একটি সাংসারিক ধর্ম।

অনুসারীদের জন্য গৃহত্যাগের কোনো বিধান এতে নেই। হযরত মুহম্মদ নিজেও ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সংসার জীবন পালন করেছেন। কিন্তু সুফি ইসলামে সংসার ত্যাগের বিষয়টি হয়েছে অনুসৃত। এমনকি নিরামিষ ভোজনও এতে অনেকাংশে স্বীকৃত। হযরত শাহজালাল দিল্লিতে পায়রা ও গজার মৎস্য প্রাপ্ত হলেও সেগুলোর প্রাণ সংহার পূর্বক আহার করেননি। বরং পরম যত্নে সিলেট পর্যন্ত আনয়ন পূর্বক তিনি এদের বংশ বিস্তারে করেছিলেন সহায়তা।

সুফি সাধকগণ ধ্যান-জপের সঙ্গে যাদু বিদ্যারও (কেরামতি) অনুশীলন করতেন। শুধু তাই নয়; এ বিদ্যায় তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। এতদ্ব্যতীত ওঁদের দ্বারা পরিবেশিত সঙ্গীতের প্রতিও ভারতবাসীর ছিল যথেষ্ট আকর্ষণ। ফলে এতদঞ্চলে তাঁরা বেশ সাদরেই হন গৃহীত। ভারতবর্ষও একারণেই সুফি সাধকদের নিকট একটি নিরাপদ ও পবিত্র ভূখণ্ড রূপে হয় আবির্ভূত।

সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ বেশ দীর্ঘ। এই পথে বেশ কয়েকটি স্তর বা ‘মকাম’ বর্তমান ।২৪ এই মকাম সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. তওবা- (এর মাধ্যমে সুফিগণ সংসার ত্যাগ পূর্বক স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন)

২. জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ- (বহিঃশত্রু নয়; সুফিগণ জিহাদ করেন অন্তরের শত্রুর বিরুদ্ধে)

৩. ওয়ারা- (পেশা থেকে বিরত থাকা)

৪. জোহদ- (সুখ ভোগ থেকে বিরত থাকা)

৫. জো’ওরক আল-শাহওয়া- (ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ)

৬. একিন- (দৃঢ় বিশ্বাস)

৭. সিদ্ধ (কর্ম ও চিন্তায় সত্যবাদিতা)

৮. জিক্স- (স্রষ্টার উদ্দেশ্যে জপ)

৯. ফকর- (স্বেচ্ছা দারিদ্রবরণ)

১০. তসাওফ- (পবিত্রতা রক্ষা করা) ১১. আদব- (ব্যবহারে ভদ্র থাকা)

১২. সফর- (ভ্রমণ)

১৩. শওক- (স্রষ্টার সাহচর্যের জন্য ব্যাকুল হওয়া)

১৪. মারিফৎ- (মহাজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা)

১৫. ইরাদা- (সকল কর্ম ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পাদিত হচ্ছে এরূপ মনে করে কর্মফল ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা)

১৬. মহৎ মৃত্যু বা দেহ ত্যাগের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা- প্রভৃতি।

বাউলদের মতো সুফি সম্প্রদায়ও একসময় নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরাও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনা আরাধনার চর্চা শুরু করেছিলেন। তবে তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা মোটামুটি অভিন্ন অবস্থানই সংরক্ষণ করতেন। মানুষ এবং মানুষের হৃদয়ই ছিল তাঁদের একমাত্র আরাধ্য বিষয়।

সুফিরা তিন-তিনটি মার্গ অতিক্রম করে ক্রমাগত একটি আনন্দময় চিন্ময় স্তরে পৌদানোর চেষ্টা করেন। তাঁরা ইসলামের নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ও কলেমাকে অস্বীকার করেন না। আবার কেবল এই আচারের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধও রাখতে চান না। যথোচিত সংযম ও বিভিন্ন কঠোর নিয়মাবলীর মাধ্যমে তাঁরা তরিকতের পথে অগ্রসর হন।

বাউলদের মতো এঁরাও মুর্শিদ বা গুরুকে স্মরণ করেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান লাভের করেন চেষ্টা। নিজেদের কামনা-বাসনার স্বরূপ ও পরিসীমা সম্পর্কেও এসময় তারা পরিজ্ঞাত হতে সচেষ্ট হন। – তৃতীয় স্তরটি মূলত জ্ঞানের স্তর। একেই বলা হয় মারিফত। এ স্তরে ধর্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে পঠন-পাঠনেরও ঘটে যোগাযোগ। চতুর্থ স্তরটি আনন্দময় স্তর। এর নাম হকিকত। আব্দুল হাফিজ এ সম্পর্কে বলেন- “এখানে অগ্নিপরীক্ষা, সংশোধন এবং কঠোর সাধনার মাধ্যমে প্রিয়- মিলনের জন্য প্রস্তুত থাকেন সুফীরা।… হকিকতের স্তরটিকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ‘ফানা-ফিল্লাহ’র অর্থাৎ আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হতে পারা যায়।”২৫

বস্তুত সুফিবাদ একটি অসাম্প্রদায়িক, উদার, প্রেমময় ও মানবতাবাদী মতবাদ। বৈদিক মতবাদ যেভাবে বিভিন্ন রূপান্তর সংস্কারের মাধ্যমে আজকের হিন্দুধর্মে পরিণতি লাভ করেছে। তেমনি শরিয়ত ইসলামও বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে সুফিবাদকে জন্মদান করেছে। দর্শন-ভাবনার দিক থেকে এইমত বৈদিক এমনকি গ্রিক মতের সমীপবর্তী হলেও আচার-আচরণের দিক থেকে তা ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী। এ হিসেবে সুফিবাদকে ইসলামের একটি প্রগতিশীল ধারা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। চিশতিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি সুফিবাদের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন তরিকা।

(গ) সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে সুফিদের বক্তব্য ও অন্যান্য- (১) আরব কর্তৃক পারস্য বা ইরান অধিকার কেবল একটি দেশের উপর আর একটি দেশের কর্তৃত্ব স্থাপন করেনি; একটি জাতির উপর অন্য একটি জাতির এবং একটি মতের উপর আর একটি মতাদর্শেরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এরই মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উদার ও জ্ঞানী তারাই উভয়ের সমন্বয়ে ভিন্ন একটি মত সৃষ্টি করে পাশপাশি অবস্থান করার চেষ্টা করেছিলেন। দেশ কাল ভিন্ন হলেও বাংলা তথা ভারতবর্ষেও একই অবস্থা প্রত্যক্ষ হয়েছে। সকল মতকে একসূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে সুফিমতই এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সাম্য-মৈত্রীর এই আন্দোলন কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল জন মার্শাল কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত উপাখ্যানের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য মার্শাল ১৬৬৮-৭২ সনে অর্থাৎ সম্রাট আওরঙ্গ জেবের সময়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। ভক্তিবাদী ফকির কর্তৃক শিষ্যদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত এই কাহিনী তিনি মনোযোগের সহিত শ্রবণপূর্বক তাঁর দিনপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কাহিনীটি নিম্নরূপ: ‘এক হিন্দু ফকির (সন্ন্যাসী) পিঁপড়াদের খাওয়াচ্ছিলেন। সেখানে এক মুসলমান এলেন। তিনি পিঁপীলিকাদের মধ্যে আহার্য বিতরণের কারণ জানতে চাইলেন।

হিন্দু ফকির বললেন আগামীকাল ঝড়-বৃষ্টি হবে। পিপঁড়েগুলো খাদ্যাভাবে মরতে পারে। এ-কথা ভেবে ওদের খাওয়াচ্ছি। মুসলমানটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ-কাজের কী প্রতিফল আশা করেন? হিন্দু ফকির জবাব দিলেন, এই প্রাণীগুলোকে আহার্য দান করাতে ঈশ্বর খুশি হবেন। মুসলমানটি বললেন, সব অবিশ্বাসী (Heatten) দোজখে যাবে। মুসলমান ব্যতীত অপর কেউ মুক্তি পাবেনা। কিছুদিনের মধ্যে উভয়ের মৃত্যু হলো। উক্ত হিন্দু ফকিরকে বেহেশতে অবস্থান করতে দেখে মুসলমানটি আল্লাকে জিজ্ঞাসা করলো। এই বিধর্মী কেমন করে বেহেশতে এলো? মোহম্মদ (দঃ) আমাদের বলেছেন, মুসলমান ব্যতীত অপর কেউ ত্রাণ পাবে না।

হিন্দুরা কটু স্বাদের লোক (Sour and bitter people)। আল্লাহ তায়ালা বললেন, সত্য বটে হিন্দুরা Sour and bitter কিন্তু এই কটু স্বাদের লোকেরা যদি মিষ্টি ফল নিয়ে আসে। তাহলে এখানে তারা মিষ্টি স্থান পাবে না কেন? আমি পুনরায় তাদের কটু বানাবো?’২৬ (২) প্রাচীন সুফি মাওলানা রুমীর একটি বয়েত নিম্নরূপ-হেডল্যান্ড ডেভিসের ‘মসনবি রুমী’র মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ। ‘দেখ আমি আমার নিজের স্বরূপ জানিনা, আমি কী করিব। আমি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নই, ইসলাম ধর্মাবলম্বীও নই, ইহুদীও নই। পূর্ব পশ্চিম জল স্থল কোনো স্থানেরই আমি অধিবাসী নই। ফেরেস্তা অথবা শয়তান কাহারও সহিত আমার আত্মীয়তা নেই।

আমি সুদূর চীন, সরাসিন, বুলগার, পঞ্চনদী সমন্বিত ভারত, ইরাক, খোরাসান কোনো স্থানেই জন্ম নেই নাই। আমি ইডেন উদ্যান ও স্বর্গ হইতে পতিত হই নাই। আমি অদমেরও বংশধর নই। সমস্ত স্থানের উর্ধে চিহ্ন ও উদ্দেশ্য বিহীন দেশে দেহ ও আত্মাকে অতিক্রম করিয়া আমি আমার বন্ধুর বুকে চির নবীন বেশে বাস করি।’২৭ তিনি আরো বলেন- ‘তাঁকে আমি খুঁজে ফিরেছি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। কোথাও তাঁর সন্ধান আমি পেলাম না। মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়-কোথাও না। তাঁর সন্ধান কেউ আমায় দিতে পারল না।

হেরার পর্বত গুহা থেকে শুরু করে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত পাগলের মতো তাঁকে আমি খুঁজে ফিরেছি। কিন্তু তবুতো তাঁকে পাওয়া আমার হলো না। তারপর সব খুঁজাখুঁজির শেষে যখন আমি আমার নিজের হৃদয়ের দিকে তাকালাম। তখন দেখলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মধুর হেসে বলছে- এই ত আমি।’২৮ (সূত্র: আনোয়ারুল করিম; বাউল কবি লালন শাহ; আষাঢ় ১৩৭৩ পৃঃ ৯১) (৩)

এ প্রজন্মের সুফিসাধক বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ নিবাসী সাইদুর রহমান বয়তি বলেন-‘… অনেকেই এর আগে বলত বাউল সম্রাট অমুক, বাউল অমুক, আসলে বাউল আমাদের দেশে নাই। আসলে সত্যিকার বাউল যারা আছে; তারা ঐ কুষ্টিয়ার লালন শাহ পন্থী; তাদেরকেই বাউল বলা যায়। তাদের বেশভূষা আলাদা, তাদের কথাবার্তা, তাদের ধর্মও আলাদা। এখন বাউল পোশাক পরে যারা গান করে তাদেরকে বাউল বলা হয়। এরা কিন্তু বাউল না। বাউল ধর্মকে বিশ্বাস করি। ধর্ম তো একজনেরই। সবাই এক স্রষ্টাকে পেতে চায়।

কাজেই ধর্মের বিচ্যুতি ঘটতেছে বাউলদের ভিতরে তা আমি বলব না। এক পরমেশ্বর-কেউ আল্লাহ কয়, কেউ হরি কয়, কেউ গড কয়, কেউ গোপ কয়, কেউ যিশু কয়, কেউ মানুষরূপেই সেই বিধাতা কয়। কাজেই দেখা গেল মূলে একজনই হল স্রষ্টা-যাঁর জন্য জগৎ খুঁজতেছে। বাউলরা যাঁকে খুঁজে, সুফিরাও তাঁকে খুঁজে, মওলানারাও তাঁকে খুঁজে, ঐ যারা পূজাপার্বণ করতেছে তারাও তাঁকে খুঁজে। ‘২৯

(সাইদুর রহমান বয়াতির জন্ম ১৩৩৮ বঙ্গাব্ধে মানিকগঞ্জের হাসলি গ্রামে। পূর্বপুরুষেরা ইরাকের বাসিন্দা ছিলেন।) (৪) সুনামগঞ্জ নিবাসী পীর তাজুদ আলী বলেন-যারা ধর্মকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে তারাই ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। নতুবা ইসলাম অন্যধর্মকে ঘৃণা করার কথা বলেনি। এই দেখুন আমার কাছে গীতা আছে; আমি তা পাঠকরি এবং কোরান শরিফের মতই শ্রদ্ধা করি।

প্রত্যেক মুসলমানেরই সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। আমার অনেক হিন্দু শিষ্য ও ভক্ত আছে। তারা আমার লেখা গান গায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-আল্লায় তারা ভেদ করে না।৩০ (৫) হাবিবুর রহমান খোরাসানীর শিষ্য জাহিদ আলী বলেন ‘মুসলমান শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর (স্রষ্টা) নিকট সমর্পিত হওয়া। অর্থাৎ যিনি আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তিনিই মুসলমান। আপনি যদি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে থাকেন; তবে আপনিও মুসলমান। নবীজী সকল মানুষকে মুসলমান হতে বলেছেন-শরদিন্দুকে করিম হতে বলেন নি।’৩১

সংক্ষেপে সুফি

১. সুফি সাধকগণ সমন্বয়বাদী। তাঁরা প্রচলিত প্রধান ধর্মসমূহের দর্শন ও আচরণে সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

২. সকলেই সংসারত্যাগী। প্রথমেই এঁদের সংসার ত্যাগ করতে হতো।

৩. তাঁরা জেহাদ বা জিহাদ করতেন অন্তরের শত্রুর বিরুদ্ধে।

৪. সর্বক্ষেত্রে এঁরা ছিলে সংযমী।

৫. সঙ্গীত তাঁদের আরাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। এমনকি গুরুও সঙ্গীতের মাধ্যমেই তাঁরা শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করতেন।

৬. এঁরা স্রষ্টাকে প্রেমিকা এবং সৃষ্টিকে (নিজেদের) প্রেমিক (জীবাত্মা) রূপে কল্পনা করেন।

আরও পড়ূনঃ